アメリカが主導し、日本も参加する経済圏構想IPEFが5月27日、半導体などの供給網を強化する協定を結ぶことで合意した。一方で中国は反発している。

IPEFは脱「中国依存」。日本は存在感発揮できるか

5月30日、アメリカの半導体大手、エヌビディアの時価総額が1兆ドル、約140兆円を超えた。生成AI向けの半導体開発に期待が集まったためで、半導体メーカーで1兆ドルを超えたのは初めてだ。今や国家戦略に直結する巨大産業に成長した半導体産業。日本政府も製造強化に乗り出している。

5月18日、G7広島サミット前に台湾のTSMCやアメリカのインテル、韓国のサムスン電子など世界の半導体大手7社のトップが総理官邸に集結した。参加したアメリカの半導体大手マイクロンテクノロジーは、日本での次世代の記憶用半導体の生産に向けて、最大で5000億円を投資すると発表した。

G7広島サミットで焦点となったのは、中国との向き合い方だ。G7の声明では対中関係について、経済を切り離すデカップリングではなく、リスクを低減するデリスキングに基づく経済強靭性、経済安全保障において協調することを打ち出した。経済安全保障に関しては、重要物資3品目「重要鉱物」、「半導体」、「蓄電池」を明示し、世界中のパートナーシップを通じて、強靭な供給網(サプライチェーン)を構築していくとした。

さらに、貿易などを通じて相手国に圧力をかける経済的威圧に対抗する新しい枠組み「調整プラットフォーム」を立ち上げると宣言。これに対し、中国政府は反発。21日、日本への投資を決めたマイクロンテクノロジーの製品について、重要な情報インフラに用いる目的での調達を禁止すると発表した。アメリカによるファーウェイ排除に対抗する狙いがあるものとみられる。

こうした中、西村経済産業大臣は26日、アメリカのレモンド商務長官と会談し、次世代半導体の開発に向けた工程表作りで合意した。27日には、アメリカが主導する新たな経済圏構想IPEF閣僚会合で、14の参加国が半導体や重要鉱物などの物資のサプライチェーンを強化していくことで合意した。中国に依存せずに供給できるよう、相互に協力する仕組みを整えていく方針だ。これを受け、中国政府は29日、「排他的保護主義をとるべきではない」とIPEF側を牽制した。

政府は熊本県で工場を建設している台湾のTSMCに対し4760億円、北海道に工場を建設する計画のラピダスには3300億円の補助金を支給している。今回日本に投資することを発表したマイクロンテクノロジーにも数千億円規模の支援を検討している。

――世界の半導体大手にとって日本を取り込まなければいけないという事情が出てきているのか。

明星大学 経営学部教授 細川昌彦氏:

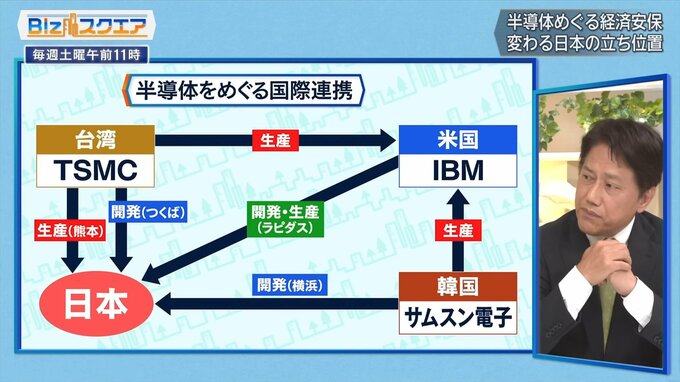

半導体の後工程の部分で、パッケージで積み上げていく技術は日本が素晴らしいので、台湾や韓国、アメリカの企業は自分たちにないものを求めてくる。そういう強みの技術を持っているというところが一つ。もう一つは台湾有事を考えたら、台湾にだけ先端半導体の工場があるといざ有事が起こったときにリスクが大きいということで、安定的な日本に着目するという二つのポイントがあると思います。日本は自分だけでは何も完結しないので、台湾、韓国、アメリカとどう組んでいくかという国際連携の戦略がとても大事になってくる。

――地政学的な時代に入って、日本が台湾あるいは韓国に代われる場所にいるということもある。

明星大学 細川昌彦教授:

中国を念頭に置きながら、信頼できるパートナー国とどう組んでいくかが大きなポイントで、組んでもらうためには「これがなくては作れない」というものを、サプライチェーンの中で技術を押さえているかが鍵になってくる。