これまで駆除されていた”ウニ”を、地域の新たな特産品に育てようという取り組みが、長崎県南島原市で始まっています。

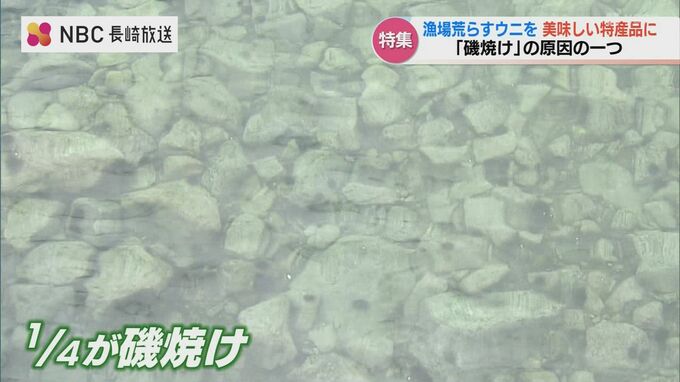

本来あるはずの海藻がなく 岩肌がむき出しになっている海底の岩場。

『磯焼け』と呼ばれる現象で、魚介類が卵を産むための『藻場』がなくなるため、付近の漁業者にとって深刻な問題となっています。

『磯焼け』の原因の一つが “ムラサキウニ”です。

この厄介者を“高級食材”として『畜養』しようという取り組みが進んでいます。

“駆除ウニ”は身が入っていない ならば…

高級食材として人気の “ウニ”

しかし南島原市の漁業者にとっては、藻場を食い荒らす厄介者で、これまでは駆除の対象でした。

南島原市農林水産部水産課 福田 好則課長:

「駆除するなら、じゃあ育てて売ってみようか」

食べさせているのは、野菜です。

持続可能な方法でウニを育て、商品として活用する新たな挑戦が行われています。

タイやアラカブ漁が盛んな、南島原市南西部の沿岸では、およそ10年前から”ムラサキウニ”が岩場の海藻を食べつくして『磯焼け』が進み、その面積は岩場全体のおよそ4分の1を占めるまでに広がっています。

磯焼けの影響で南島原市では獲れる魚種が減り、全体の漁獲量もここ10年、減少傾向を辿っています。

”ウニの駆除”や”海藻の植樹”といった対策も、磯焼けを食い止めるには至っていないのが現状です。

漁業者:「駆除に関しては”素潜り”で潰しているので大変」

島原半島南部漁協 植木 一夫副組合長:

「藻場が少なくなれば、魚が寄って来ないし、色んな魚種が寄ってこなくなるから…魚価に関わってきますからね」

厄介者のウニは、ほとんど身が入っておらず、売り物にはなりません。

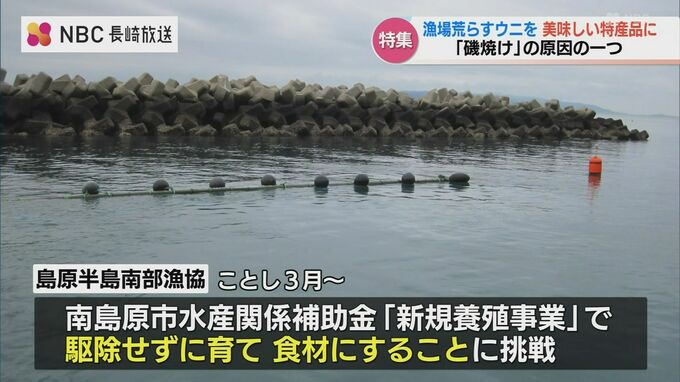

そこで島原半島南部漁協は、この春から南島原市の補助金制度を利用して『ウニを駆除せずに育て 食材にする」取り組みを始めました。

エサは”いらなくなった葉っぱ” や ”ワカメの切れ端”

ウニを食材として育てる上でが、”いかに低コストで身入りをよくするか?”

そこで目を付けたのが、収穫を終えて葉だけが残った”ブロッコリー”です。

南島原市農林水産部水産課 田中 健一班長:

「このままの状態で畑を耕して、そのまま土に戻される。売り物ではないので、それを活用できれば」