物流の2024年問題で暮らしはどうなるのか?九州と関西を往復する長距離トラックドライバーに密着。「今やっている仕事は8割方無理」だといいます。今後スーパーの特売などにも影響が出るかもしれません。

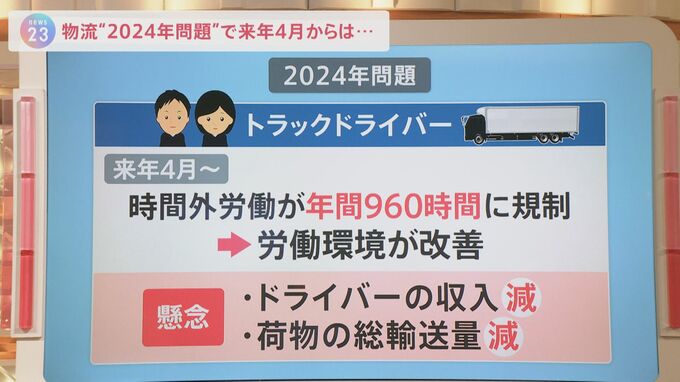

物流「2024年問題」 人出不足や荷物の総輸送量の減少が懸念

山本 恵里伽キャスター:

「2024年問題」の解決に向けた、政府の有識者会議のメンバーで、物流業界に詳しい立教大学の首藤若菜教授とお伝えします。

喜入 友浩キャスター:

まずは、「2024年問題」とは何なのか解説します。

2024年4月からトラックドライバーの時間外労働が年間960時間に規制されます。これによって労働環境は改善されますが一方で、ドライバーの収入が減ることによる人出不足や荷物の総輸送量の減少が懸念されています。

当たり前の「棚一杯の商品」 今後は「欠品」が出る可能性も

山本キャスター:

具体的に、私たちの生活にも影響してきますよね?

立教大学 首藤 若菜教授:

例えば、今では当日・翌日に着いている荷物が翌々日になるということは、当然起こりうると思っています。でも、例えば魚介や野菜など鮮度が求められる商品はそれでは間に合わないですよね。その場合には、例えば二人体制でドライバーを組めば間に合うという事もあります。ただ、人件費が上がりますので運賃が上がってくるということもあります。

コンビニやスーパーでは、全ての棚が商品でいっぱいに置いてあるのが当たり前だと思いますが、その裏にはドライバーが毎日、一日何回も配送しているという事がありますので、そこが制約されれば当然、欠品が出ることも起こりえると思っています。

山本キャスター:

お店側としても、消費者としてもお店の商品が並んでいない状態を避けたいじゃないですか。そうするとはやく届ける、人件費がかかる、運賃が高くなるとなった場合、その分はどこが負担するのでしょうか?

立教大学 首藤教授:

基本的には、商品価格に転嫁していかざるを得ないと思っています。商品の価格が上がることで消費者も一部は負担せざるを得ないと考えています。