スーパーなどの特売で“荷物待ちの時間”が発生 なぜ?

喜入キャスター:

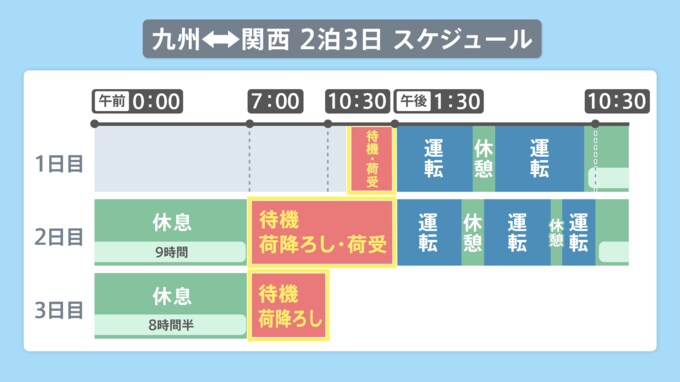

では今、ドライバーはどういった働き方をしているのか。密着した戸村さんの休息時間は8時間半となっていますが、2024年4月からは最低9時間取らなくてはいけないことになるんです。

そうした場合、どこを削れるか、というと荷物を待つ時間や積み下ろしをする時間になります。

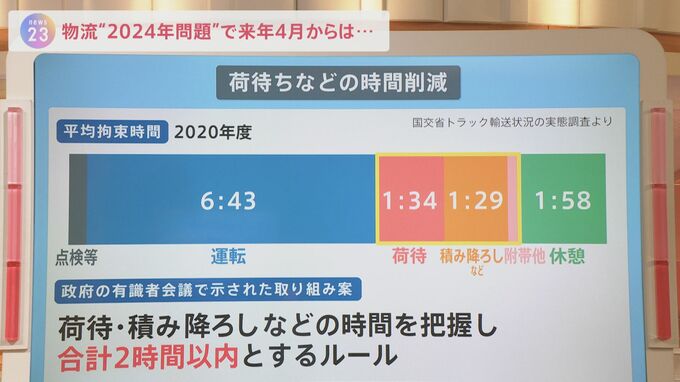

2020年度の「国交省トラック輸送状況の実態調査」によると、これらの要因によるドライバーの平均拘束時間は、合計で3時間を超えています。

こうした時間の削減は政府の有識者会議でも検討されていて、原則として合計2時間以内とするルールが取り組み案として示されています。

山本キャスター:

荷物を待つ時間というのはなぜ発生してしまうのでしょうか?

立教大学 首藤教授:

荷積み、荷降ろしの場所が限定されていてトラックが集中してしまうということもあります。

あと、例えばスーパーで特売などが組まれますよね。特売が組まれると“今週は〇〇を特売にしよう”となると対象商品をメーカー側に急遽、発注をしますよ。メーカーは売ってもらえるならということで急きょ、生産をします。

その配送は運送会社に頼むわけです。運送会社が指定された時間に行っても急きょ、作っている商品なので、まだできてないと。ちょっと待って、ちょっと待ってというようなことが起きて、荷待ち時間というものが発生しやすくなったりしています。

山本キャスター:

しわ寄せがドライバーさんたちにきてしまっているんですね。

首藤教授:

そうですね。私たち消費者は、例えば気温が高くなってきたらこれ買いたいとか、需要が変動しますが、それに合わせて生産・配送を変動させると、そこで働く人にしわ寄せがいくということです。