線状降水帯の発生を伝える情報は?

「線状降水帯が発生してしまうと甚大な被害が出てしまうということで、線状降水帯による大雨の情報を気象庁も2021年から発表をスタートさせました。この言葉を使うことで、危険性をより深刻に伝えようということで、この情報が発表されるようになりました。気象庁では『顕著な大雨に関する気象情報』と呼んでいますが、MBSが所属しているJNN系列では、より線状降水帯による大雨だということがわかりやすいように、『線状降水帯発生情報』という名前で皆さんにお伝えしています」

――そもそも線状降水帯を予報するのは難しいのか?

「まだ技術的にとても難しい状況です。制度が開始された2021年からこれまで、線状降水帯に関する気象情報は、大雨の範囲が線状降水帯として定義された長さや幅の形に合致しているとみられる時点で発表されてきました。一方で、線状降水帯の発生予測は難しいとはいえ、段々と技術が進歩してきていて、線状降水帯が発生しそうな所をピンポイントに予測するところまではまだ難しいですが、ざっくりとこの地域でいつごろ発生しそうかというところまでは、何となく予想できるようになってきています」

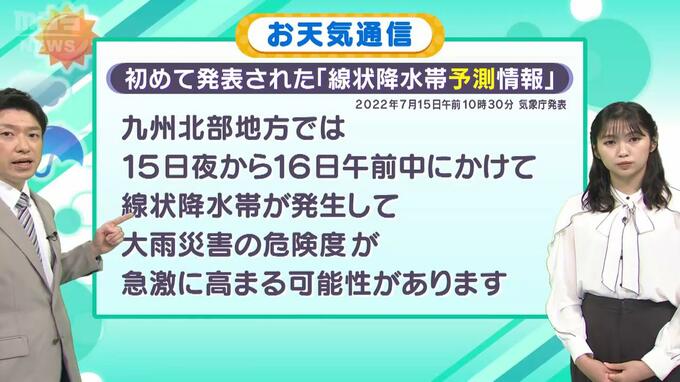

――線状降水帯の予測情報の内容は?

「去年初めて発表された予測情報では、『九州北部地方で7月15日夜から16日午前中にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります』という文言で、危険度を伝えています。まだピンポイントに予測することは難しく、対象地域は少し広めの表現になっていて、関西であれば、近畿地方という単位でこの情報が発表されます。ただ、大事なことはこれが結構早い段階で出されていることです。九州北部の例では、発生が予測される時間の半日ほど前、7月15日の午前10時30分に発表されています。つまり、線状降水帯“予測”情報は、明るいうちの早めの避難を呼びかけるための情報です。その点では線状降水帯“発生”情報とは、少し目的が違います。線状降水帯“発生”情報は、もう今まさに大雨の危険が迫っている状況に発表されるので、『これが出たら直ちに避難してください。少しでも命が助かるための行動をとってください』ということを呼びかけるための情報です」