これから梅雨のシーズンに入りますが、「線状降水帯」という言葉を聞くことも増えてきたと思います。5月25日に改善される「発生情報」から、そもそも線状降水帯とは何かといった基本的なことまで、気象予報士の前田智宏さんに聞きました。

――線状降水帯とは一体どんなものなのか?

「文字通り、線状に連なる雨の範囲のことです。そこでは同じような所で雨雲が発生・発達し続けていて、上空の風の流れに乗って、雨雲が列をなしていきます。その発達した雨雲が同じような場所にかかり続けると、大きな被害につながるような大雨になってしまいます。地図上で見ると、線状になっていることからこの名前がついています。この線状降水帯は形にも定義があり、長さが50キロから300キロ程度、幅が20キロから50キロ程度などと決まっていて、線のように連なっているという見た目も重要になっています」

――線状降水帯による被害は?

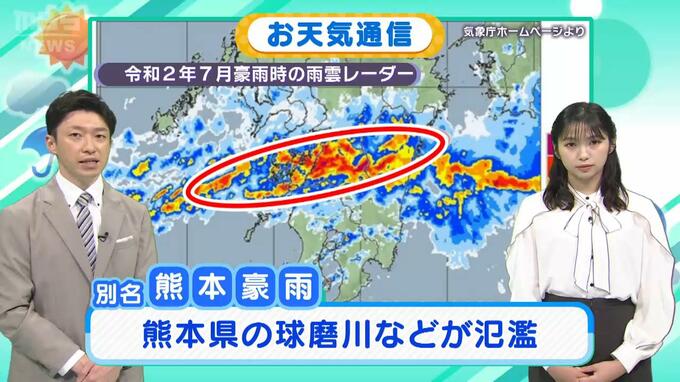

「記憶に新しいところで言うと、九州地方で令和2年に発生した『熊本豪雨』とも言われる『令和2年7月豪雨』です。熊本県の球磨川などが氾濫して大きな被害が出て、亡くられた方もいらっしゃいました。そのときの雨雲レーダーの赤い所は雨量の多い所、雨雲が発達している所を示していて、50ミリ以上の非常に激しい雨を降らせるような雨雲が線のように連なっていました。だ円で囲っている所が線状降水帯とみられる範囲です」