物価上昇の圧力続く。成長底上げの税制や規制緩和も必要

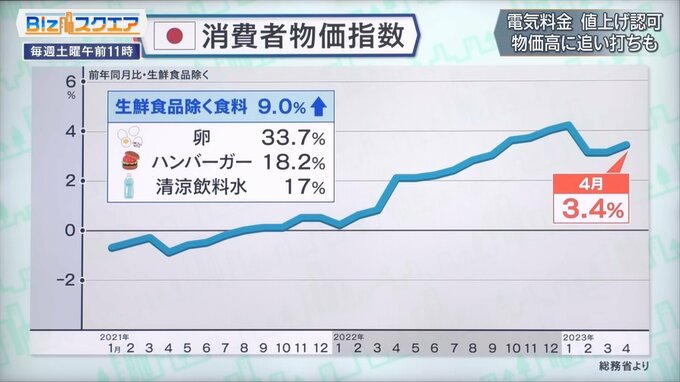

4月の消費者物価が発表され、下がっていたものがまた再加速してきた。4.2%まで上がっていた消費者物価は2月、3月と3.1、3.1と来ていたが、これが3.4になった。しかも食料品の値上げが大きく9.0%、サービスも上がっていて1.7%、一般サービスで2.0%で、物価は依然として強い。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

確かに食品が上昇の6割ぐらいを占めているのですが、特定の製品というよりは、全体に物価上昇が進んできていて、多分今年いっぱい物価上昇の圧力は続くと思います。

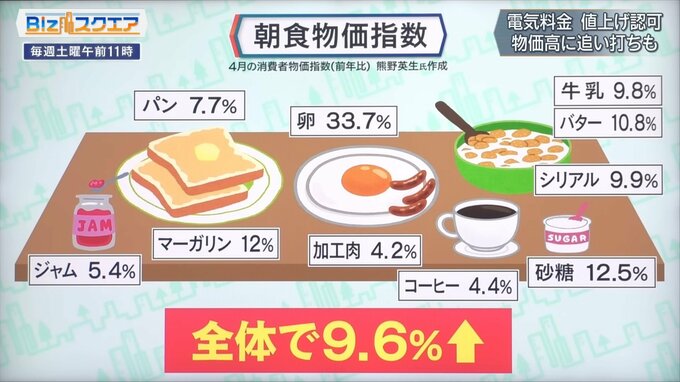

朝食指数を見るとやはり身近な食品ほど上がっていて、足元9.6% 上がっている。

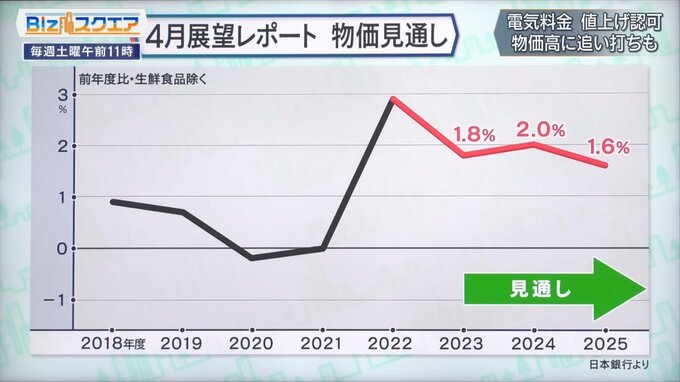

消費者物価指数は3.4という数字だが、生活実感は9.6の方に近いということなのかもしれない。ただ、日銀が4月に発表した展望レポートでは、2023年度の物価見通しは1.8%、24年度は2.0%としている。

――植田和男総裁も今の値上げは続かないと言っている。本当にそうなのか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

日銀は物価が下がることを過度に恐れているのです。どうして下がるのを恐れるのだろうと思うのですが、実際4月は過去最高に近いぐらい上がっていますし、6月に電気代が上がるということでサービスにも押上げ効果がくるので、私は2%を超えるのではないかと思います。

――物価を2%上げ、それを恒常的なものにすることが政策目標になっている一方で、物価が上がりすぎると景気が腰折れして、需要の減退を招いてしまう。アクセルとブレーキを同時に踏むバランスが難しい。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

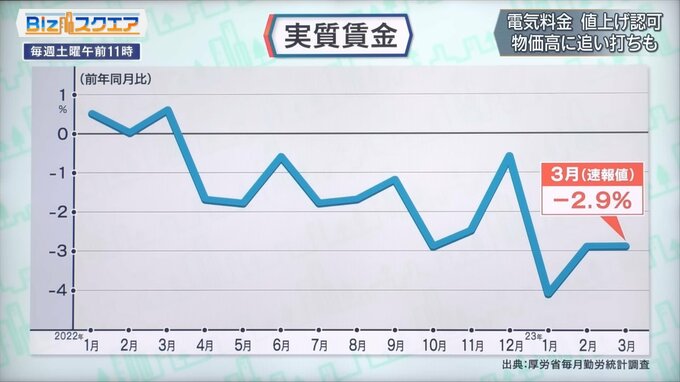

岸田総理は、好循環、好ましい循環と言っているのですが、物価と賃金は両方バランスよく上がっていかないと、物価だけ著しく上がるとバランスを失してしまって消費も落ちる、賃金も上がりにくくなるので、両方バランスが取れることが非常に重要です。

実質賃金がずっと固定化してきているという状況があり、今はコロナ明けの消費ブームがややあるので、消費の腰折れが起きていない。

――今年の後半、来年の春闘までの間、こういう状況で本当に消費や景気がもつのか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

来年の賃上げは今年の企業収益が好調でなければいけないという前提が隠れていると思います。

企業決算の2024年3月期の見通しを見ると、平均で営業利益が8%増ぐらいになる。23年3月期の決算も史上最高に近い利益が出ているが、さらに増収増益になると見ている。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

為替レートの前提も企業は131円で見ているのですが、今5%ぐらい円安なので、営業利益、最終利益は増えていく可能性があります。

――こういう見通しに企業が自信を深めれば、来年の春闘でも賃上げが期待できるということになっていく。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

政府がそれを支えられるかということも課題だと思います。

――今年の後半にかけての政策課題は、消費、景気の腰折れを起こさないような対応ということになるか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

特に内需、国内の成長が底上げされるような形での税制や規制緩和にも目を配る必要があると思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 5月20日放送より)