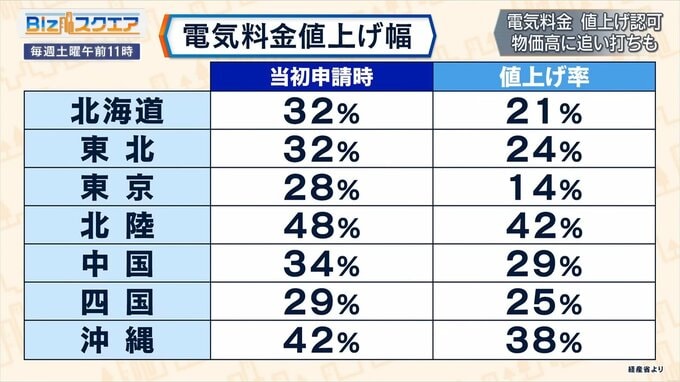

大手電力7社の電気料金の値上げを経産省は正式に認可した。6月使用分から14%から42%の値上げとなるが、消費や景気にどのような影響を与えるのだろうか。

賃上げ効果崩壊。株価バブル後最高値も物価高に追い打ち

経産省は5月19日、大手電力7社の家庭向け電気の規制料金の値上げを決めた。6月の使用分から値上げとなる。当初の最大48%の値上げ申請と比べて圧縮されたものの、東京電力は14%、北陸電力は42%の大幅な値上げとなる。

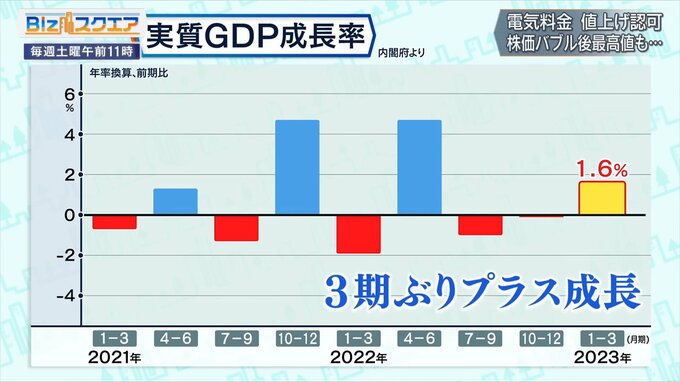

5月17日、内閣府が発表した2023年1月から3月期のGDPは年率に換算すると1.6%の増加で、3期ぶりのプラス成長となった。新型コロナ対策の制限が緩和されたことで、旅行や外食などのサービス消費が回復し、個人消費が増えたことが主な要因だ。一方で、輸出はインバウンド需要が増えたものの、海外経済の減速を受け、大幅なマイナスだった。

株式市場は19日、1990年以来、バブル崩壊以降の最高値を33年ぶりに更新した。こうした中で決まった6月からの電気料金の大幅な値上げ。賃金上昇が伴った物価上昇と好調な企業業績で景気が上向くか期待が高まる中、消費や景気の行方にどのように影響するだろうか。

――家庭用の電気が北陸では42%も上がり、暑い沖縄でこれからクーラーをかけるのに38%値上げはあんまりだ。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

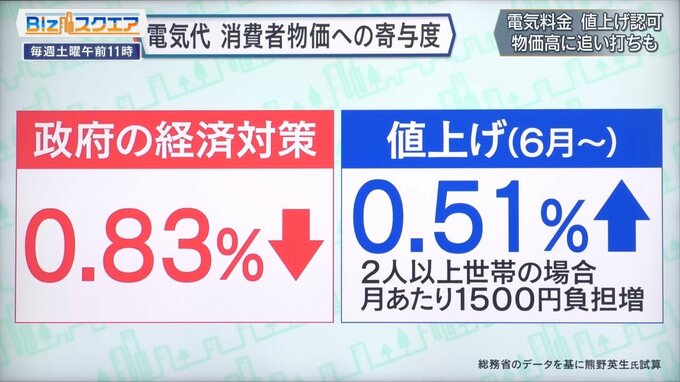

これはあまりにも大きな値上げなのですが、過去の経緯から見てみると、政府は1月から9月にかけて大きく電気料金を引き下げて、その後、6月からもう1回上がると。下がるときには18%下がっていて、今回の押し上げを計算してみると11%ぐらい、政府の対策の6割の押し下げが吹っ飛んでしまう。

――補助金を出して2月から全国平均で18.8%下げたのに、値上げして6月からは11.5%上がる。何のために経済対策をやっているのか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

10月に対策がなくなると、もう1回バーンと上がるので。

――電気代は物価に対する影響も大きく、補助金によって消費者物価を0.83押し下げたものが、今回、0.51引き上げられるということか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

日銀総裁が2%を目標にしていると言っていますが、0.5%上がるというのは、ものすごく大きな、深刻なインパクトだと思います。

――今回10社のうち7社が値上げして、原発が稼働している関西と九州、中部の3社は値上げしてない。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

目先は10月以降も補助延長をするのでしょうが、永遠に続けられないので、原発稼働も一応検討してみるということは極めて重要だと思います。

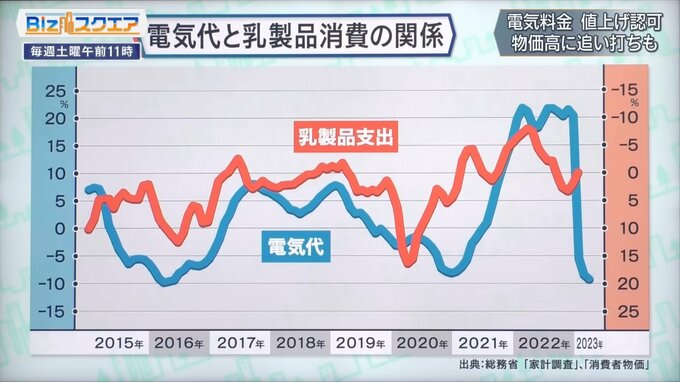

電気代は実質所得の目減りにつながる。過去のデータをもとに試算したグラフを見ると、電気代が上がったときには乳製品の支出が大きく下がる。

――逆相関の関係がある。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

ちょっと複雑なのですが、電気代が底上げされると、節約しないといけない。何を節約するかというと、不要不急、特に食品の中の乳製品、牛乳やチーズ、ヨーグルトが槍玉に上がって、ちょっと買うのを控えようかと。

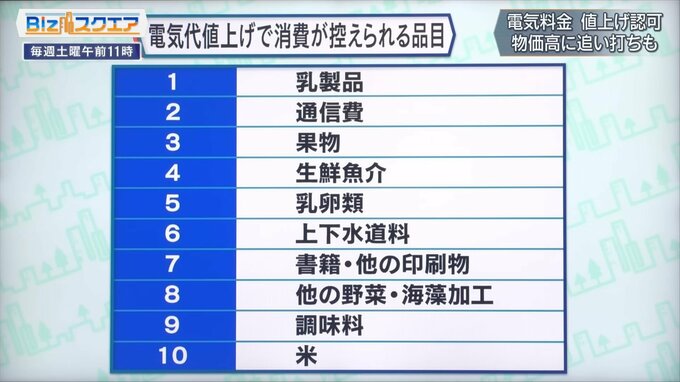

電気代が上がって消費を控える品目を順に並べると、乳製品、通信費、果物という順番になっている。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

せっかく今年の春から賃上げと言っていますが、電気代の値上げによって賃上げ効果は壊れてしまっているのではないでしょうか。