■「ナマーヌーンソーネン」初公判で起きた前代未聞の出来事

3人は起訴され、1972年2月16日に東京地裁での初公判を迎えた。法廷は、日本の裁判史上前代未聞の出来事が起きて、大荒れとなった。3人の被告全員が日本語を使うことを拒否し、沖縄の言葉=ウチナーグチで裁判官の質問に答えたのだった。

女性被告(当時21歳):

「ムカシェ カイシャイン ヤタシガ ナマー ヌーンソーネン(昔は会社員だったが、今は無職です)」

裁判長:「・・・日本語で話しなさい」

男性被告:

「ハギチブル ミーハギチョッチョイ(はげおやじ、ものごとの本質がみえないのか?)」

弁護人:「裁判長、沖縄語で話したいので通訳をつけていただきたい」

裁判長:「法廷では日本語を使用するのが原則である」

弁護人:「日本語とはどういう言葉を指すのでしょうか?」

狼狽した裁判長は、一旦短い休憩に入った。

裁判長:

「日本語とは広く一般に通用している標準語の意味です。裁判所としては被告たちが標準語を使えると判断している。標準語で話しなさい」

3人の被告:

「ヌーンチィウウチナーグチ チカテーナランガ(どうして沖縄語を使ってはいけないのか)」

裁判長:「法廷の秩序を維持できないので退廷を命じます」

裁判長は被告全員の退廷を命じた。

■「私たちの固定概念の臓腑をえぐる」

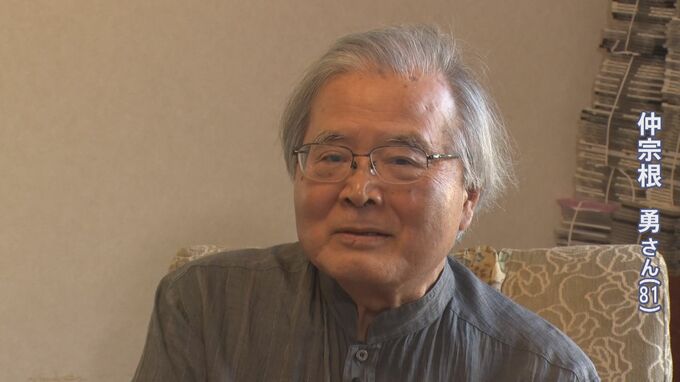

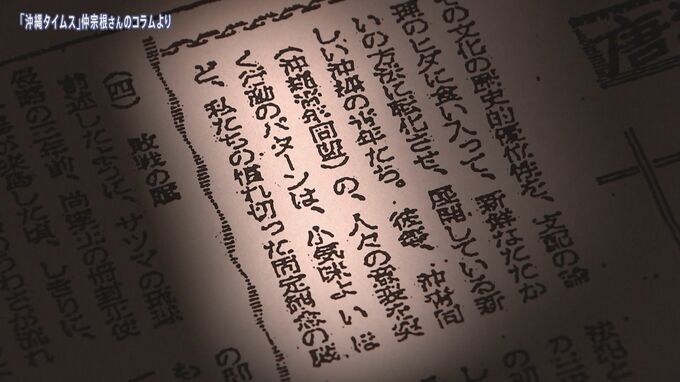

この初公判の模様を報じた地元新聞「沖縄タイムス」の記事を読むと、被告たちに対し、冷ややかな視線が注がれていたのがわかる。ところが、その沖縄タイムスも、徐々に論調が変化していく。当時、那覇簡易裁判所の書記官だった仲宗根勇さん。沖縄タイムスにコラムを書いていた。同じ裁判所の職員でありながら、強い憤りを感じていた。

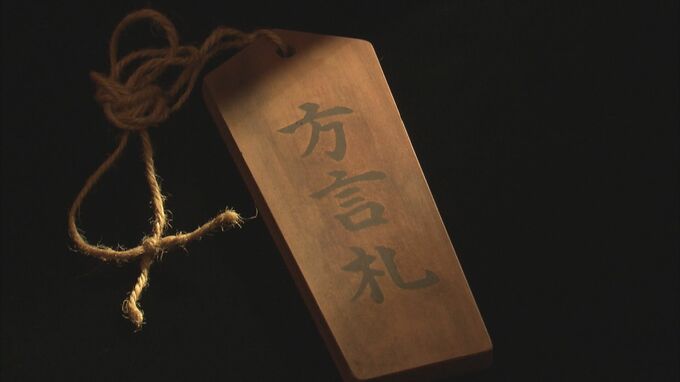

「彼等、沖青同(沖縄青年同盟)の、人々の意表を突く行動のパターンは、小気味よいほど、私たちの慣れ切った固定観念の臓腑をえぐる。(中略)私たちの首に『方言札』をぶら下げて、人格的な欠落者のごとき眼差しで見つめていた」

「方言札」とは、標準語を使わせるため方言を話した者に罰として首から下げられた札だ。

「裁判が始まって、日本語を使えっていうところが裁判所法の47条の条文ですかね。あれを盾にとって、沖縄方言でやった連中を裁判所が権力的に退廷命令まで出してやってるっていうのは、やはりおかしいと」

金平キャスター:退廷させるというのは?

仲宗根さん:「それはもう全く事案の真相を明らかにしようという気持ちは全くないわけですよね」