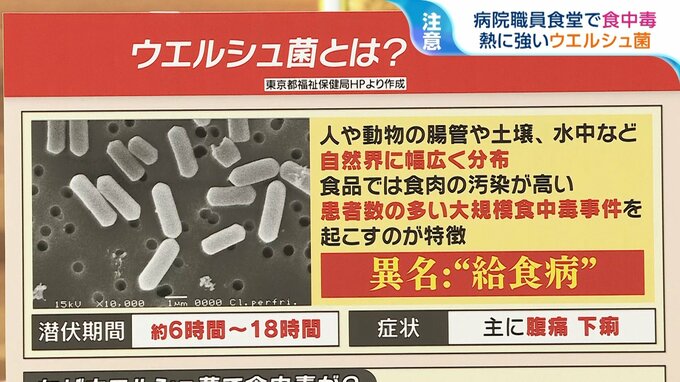

熱に強い「ウエルシュ菌」 “給食病”の異名も

今回食中毒の原因となった「ウエルシュ菌」。どういった菌なのでしょうか?

▼人や動物の腸管や土壌、水中など自然界に幅広く分布

▼食品では食肉の汚染が高い

▼患者数の多い大規模食中毒事件を起こすのが特徴で、“給食病”という異名も

潜伏期間は約6時間~18時間で、腹痛や下痢といった症状が出ます。

「ウエルシュ菌」は、熱に強い芽胞を作るため、高温でも死滅しません。

≪集団食中毒が起こるメカニズム≫

▼大量の食品を加熱調理した際、他の細菌は死滅しても、熱に強いウエルシュ菌は生き残る

▼常温で放置したり冷ましたりすると食品の温度が下がっていき、ウエルシュ菌にとって適した温度になると急速に増殖

▼大量に増殖したウエルシュ菌を食べ物とともに摂取

▼小腸の中でエンテロトキシンという毒素を生み出し、下痢などの症状が出る

カレーやシチュー、スープなどの煮込み料理に多く、注意が必要です。

ファミリークリニックひきふね 梅舟 仰胤(ぎょうたね)院長:

このウエルシュ菌というのは食中毒の菌の中でも非常に特殊で、「熱に強い」というのが一番の特徴です。普通の食中毒の菌は調理の過程で加熱さえすれば、ある程度死滅するんですが、ウエルシュ菌は熱に強く生き残ってしまう。

作り置きして常温で放置しておくと、40℃から50℃ぐらいで一斉に増殖するので、例えばカレーを作って1日経って、翌日そのカレーを食べようとしたときに食中毒を発症してしまう。

コメンテーター 中川翔子:

カレーとか、置いた方が美味しいのかなと思ってましたけど、昔の常識は変わってしまったと思った方がいいんですかね。

梅舟院長:

作り置きは大丈夫なんですけど、このウエルシュ菌を防ぐためには、「常温ではなく冷蔵庫で保存する」というのが大事なんです。冷蔵庫で保存しておけばそこまで菌は増殖しないので、発症のリスクはかなり抑えられます。