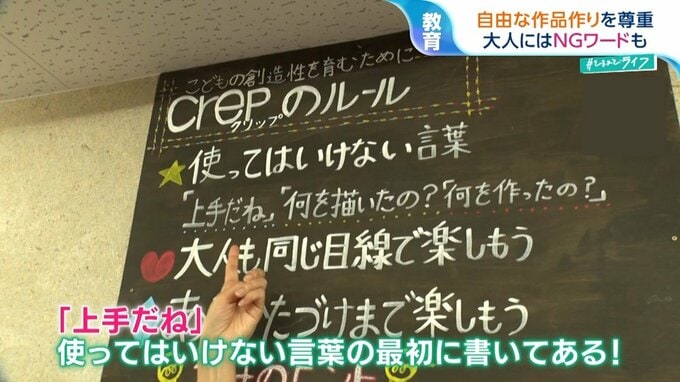

「上手だね」は使ってはいけない 声掛けのルール

クリップでは、子どもの想像力を育てるために、あるルールを設定しています。

使ってはいけない言葉

「上手だね」「何を描いたの?」「何を作ったの?」

ーーなぜ「上手だね」と声掛けしてはいけないのでしょうか?

クリップ代表 木村歳一さん:

「上手な絵を描かないといけない」「上手なものを作らないといけない」というプレッシャーになると、そのうち疲れてきちゃう。

言い過ぎると、褒めてもらうために何かをやる方にすり替わっちゃう。

ーー「何を描いたの?」「何を作ったの?」を言わない方がいい理由は?

クリップ代表 木村歳一さん:

何かを描かないといけない、となってしまって、絵がつまらなくなってしまう。

こだわっているところを見つけてあげて、例えば色を混ぜることを楽しんでいるなら、そういうところを一緒に共感してあげる。

ーーアートによる教育についてどう考えていますか?

クリップ代表 木村歳一さん:

お絵かきをするというより、表現して遊ぶ場として捉えている。発散して楽しむのも表現の一つだと思う。

自分で考えた結果、「こんなものを作りたい」という自分の意思だったりとか、そういうのが今後AIの時代にすごく重要になってくるかなと。

コメンテーター 朝日奈央:

私は子どものときに壁に絵を書いちゃって怒られた記憶があるので、自由に自分を表現できるのはすごく素敵だと思いました。

弁護士 八代英輝:

絵を描くことに、大人がストレスを与えちゃいけないんだなっていう。一緒に楽しんでるつもりで褒めたり、「何書いてるの?」とか聞いたりしてたんですけれども、それが逆にプレッシャーになってしまう。もっと早く知りたかったなと思いました。

「上手だね」を封印すると大人が変わる

花まる学習会 取締役 Rinさん:

作品を作るのは自由でいいんだということを最初に子どもたちに伝えています。

言わなくても分かると思っていたら、「先生、次どうしたらいいですか」とか「ハサミで切ってもいいですか」とか、全部大人に判断を委ねてくる。

そういう子たちって今まで自分で物事を決めてこなかったんだということに気がついたんです。

つまり先生とか大人に言われた正解を聞いてからそれに向かっていくことはするけど、自分に自分で聞いて、「これがやりたいんだ」っていうものを作る段階になると、どうしたらいいんだろうってなる子が多い。

ー子どもたちが作品を作っているときに、大人はどのように接したらいいのでしょうか?

花まる学習会 取締役 Rinさん:

没頭している時はあまり声をかけない方がいい。

一言大人が「上手だね」と言った瞬間に、子どもたちは気がつくんですね。

「『上手』っていうものがあったんだ、これが正解だったのかな」と思ってしまって、自分との対話をやめてしまう。作品に対し、「評価ではなく共感をする」ということが大人に求められることだと思います。

「上手だね」を封印すると、大人が結構変わるんです。

「自分がどう感じたのか」ということを言葉にしないといけなくなるので、作品を認めると私達大人のあり方も変わってくるなと。それが良いことだと思います。

恵俊彰:

今までこっち(大人)がラクしてたんですね。ちょっと入っていきたい親としては、きっかけだったりするから。「何描いてんの?」とか、単なるきっかけなんだけど、都合がいいんだよね。大人にとって。

(ひるおび 2023年5月3日放送より)