「震源が徐々に浅い所に…」能登半島で地震頻発、背景は

近年、地震活動が活発化している能登半島。

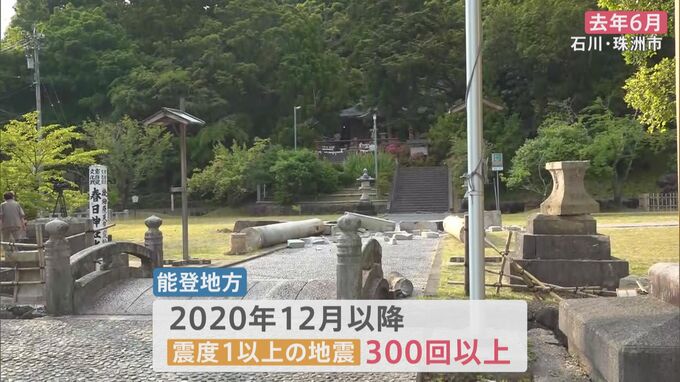

2022年6月には震度6弱の地震が発生。珠洲市の観光名所・見附島では一部が崩れ落ち、白い砂煙が上がっていました。

2020年12月以降、能登地方で観測された震度1以上の地震は、300回以上にのぼっています。

気象庁会見(5日午後4時半すぎ)

「この地域では2年以上、地震活動が続いており当面継続すると考えられます」

今後も能登地方で続く可能性がある地震。その背景について専門家は…

筑波大学 八木勇治 教授

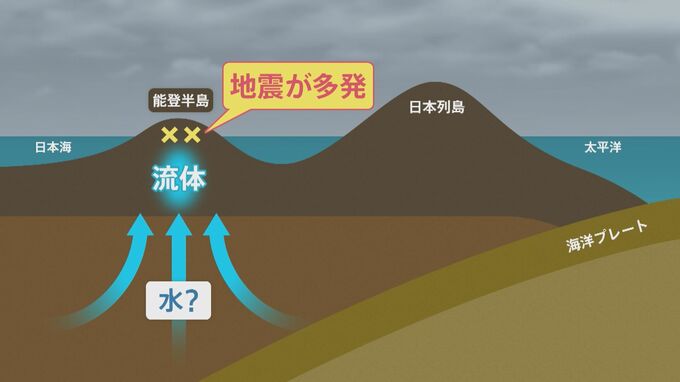

「幅広く支持を集めている仮説は“地下から流体が上昇してきている”ということです」

能登半島の地下から水のようなものが上昇して流体ができ、それが地震を引き起こしている可能性があると指摘します。

筑波大学 八木勇治 教授

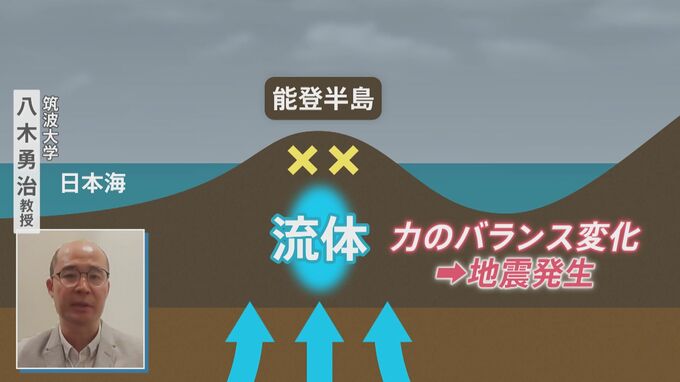

「断層に水が入ることによって、断層がよりずれやすくなる、壊れやすくなるという効果が1つあります。もう1つは、流体が上がってくることによって、地下にかかってくる力のバランスが変わるわけです。それによって地震が引き起こされる。この2つが考えられます」

その上で能登地方では、“地震の震源が徐々に浅いところに移っている”傾向もみられるとして、懸念を示します。

筑波大学 八木勇治 教授

「震源が浅いと、断層のずれているところと、人が住んでいるところが近くなってしまうわけです。震源が近いと、今回のように大きな震度が観測されてしまう。そういう特徴があるということは注意しなくちゃいけないと思います」