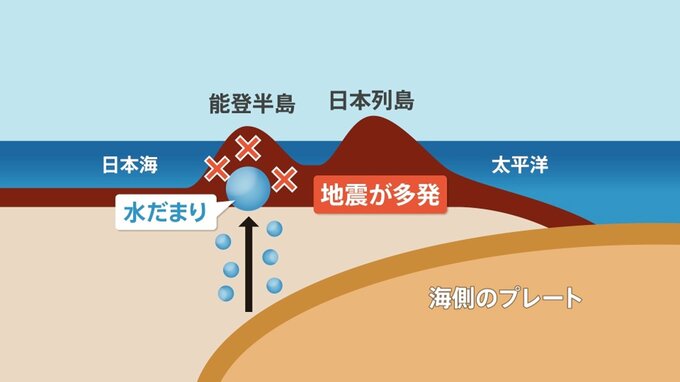

石川県・能登地方で震度6強の地震がありました。京都大学 防災研究所 西村卓也教授に詳しくお聞きします。

地震のメカニズムは?広い範囲の揺れの意味は?

日比キャスター:

能登地方では震度5強や6弱といった地震が続いてきました。ここまでのメカニズムは一体どういうことなのでしょうか?

京都大学 防災研究所 西村卓也教授:

今回の地震もそうなんですけれども、この地域には断層が地下にあります。その断層の地下の深い所から上がってきた「流体」、おそらく高圧の水だと思われるんですけれども、そういう水が断層を刺激して、断層を動かしやすくしている。そのために活発に小さい地震から大きい地震までいろんなタイプの地震をずっと引き起こしていると考えられます。

日比キャスター:

今回はこれまでに起きた地震と比べると特に大きな地震になったということですが、今後、大きな地震が続くという可能性はあるのでしょうか?ある場合には、どれぐらいだとみられますか?

西村教授:

一連の活動の中でも、同じぐらいの規模の地震が翌日や数日の間に連発するという傾向がこの地域でありますので、まずは数日から1週間の間、5日と同じぐらいの規模の地震というのは十分注意が必要だと思います。

井上貴博キャスター:

今回の震度分布を見ると、珠洲市で震度6強、大変強い揺れを観測しました。東北から近畿にかけて大変広い範囲で揺れを観測していますが、震源が浅いのに、これだけ広いというのはどう解釈すれば良いのでしょうか?

西村教授:

今回の地震の規模がM6.5ということで、やはりそれなりに大きい地震ということなんです。この規模によって、揺れを感じる範囲も広くなったというふうに考えられます。

井上キャスター:

震源の深さが浅くても、これだけの規模であればかなり広い範囲で揺れを観測するのは自然であるということですか?

西村教授:

そうですね。M6.5という規模であれば、範囲が広がるというのはある意味普通だと思っていただければいいと思います。