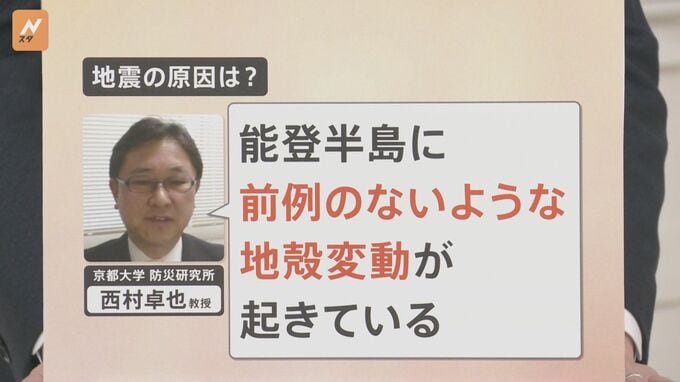

専門家「前例ない地殻変動」“流体”の役割は潤滑油?

熊崎風斗キャスター:

能登半島地震の原因について京都大学防災研究所の西村教授は「前例のないような地殻変動が起きている」と指摘しています。

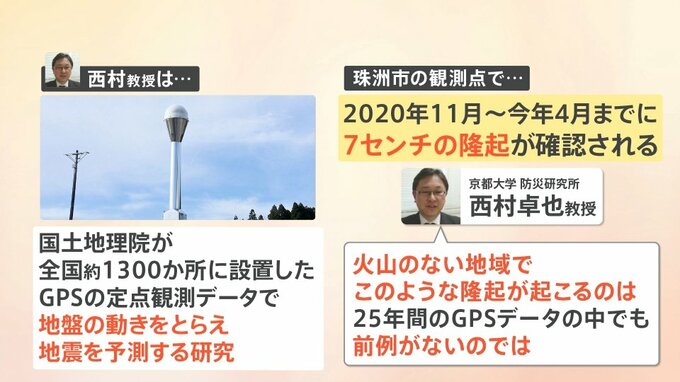

西村教授は、国土地理院が全国約1300か所に設置したGPSの定点観測データで地盤の動きをとらえ地震を予測する研究を行っています。

珠洲市の観測点では2020年11月から2023年4月までに7センチの隆起が確認されています。

地面の隆起は火山帯で多く見られる現象ですが、火山のない地域でこのような隆起が起こるのは25年間のGPSデータの中でも前例がないのでは、と西村教授は指摘しています。

では、あくまで仮説ではありますがどういうことが考えられるのでしょうか?

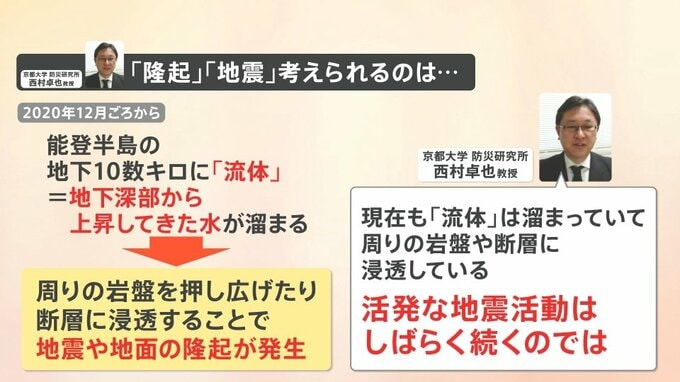

2020年12月ごろから能登半島の地下10数キロに「流体」=地下の深部から上昇してきた水が溜まるという現象

「流体」が、周りの岩盤を押し広げたり断層に浸透することで、地盤や地面の隆起が発生している。現在も「流体」は溜まっていて周りの岩盤や断層に浸透していて、活発な地震活動はしばらく続くのではないかとみています。

井上貴博キャスター:

「流体」=水ではないということですか?

西村教授:

「流体」の候補としては水、ガス、火山の下ではマグマということが考えられますが、その3つの可能性の中で、能登で一番可能性が高いのは水だろうと考えています。

日比キャスター:

能登に流体があるという特徴は、非常に珍しいものなのでしょうか?

西村教授:

今まで、地震発生のメカニズムの中で「流体」の役割というのはあまりよくわかっていませんでした。実は能登の地下だけに水溜まりがあるのではなく、実は日本列島のあちこちに水溜りがあると最近の研究でわかってきて、そういうものと地震が密接に関係してるのではとも言われております。

井上キャスター:

そうなると今まで日本は、プレート境界の上にある国なので地震が頻発していると考えられていましたが、水溜りがあるとなると、これがなくならないとある程度、地震は起きうるというような考え方ですか?

西村教授:

そうですね。今まではプレートの押しの力だけで地震が発生すると思っていましたが、力の押しに加えて、水があると地震をそれだけ起こしやすくする。断層の中に、ある意味、潤滑油のような役割をして、水が断層に入っていくと、入ったことがきっかけで地震が起こるということも考えられますので、こういう水がいつどこでどう移動していくかをみていくことが、今後の地震の発生の推移を予測する上でも重要だということになりますね。

井上キャスター:

水の移動を予測できればある程度、予測していけるのではないかということですね。