一方、村営バスの代替として17年間地域の足を担っている交通システムが上田市武石(たけし)地区にあります。

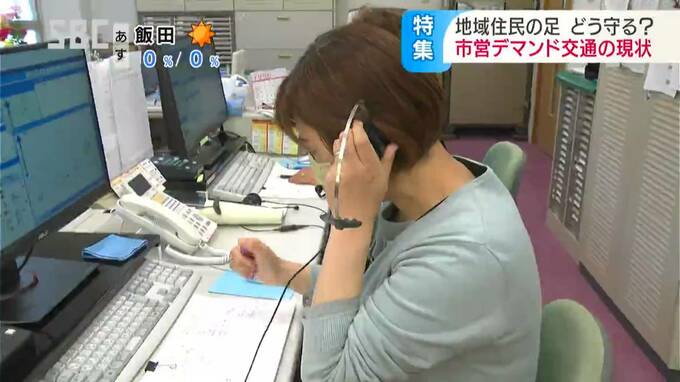

「スマイル号受付センターです」

市が商工会に運行を委託し、旧武石村内を中心に走る「武石スマイル号」。

乗合タクシーを使ったデマンド交通で、乗車の30分前までに受付センターに電話をすれば自宅や店まで迎えに来てくれます。

この地域を走る路線バスは、平日の朝2本と、夕方3本だけ。

その合間を埋める形で、平日の昼間に運行しています。

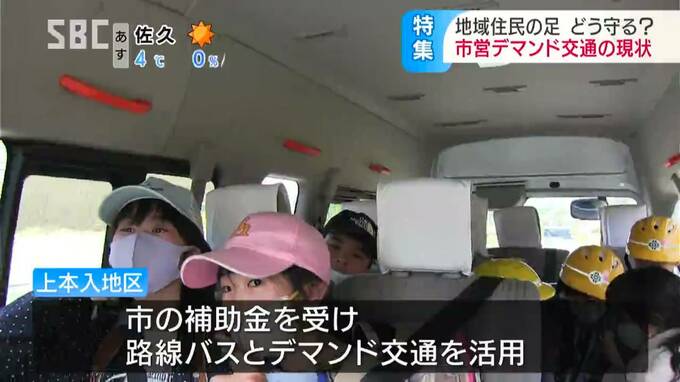

午後3時過ぎ。スマイル号は武石小学校に。

乗り込んだのは学校から6キロ以上離れた上本入(かみほんいり)地区に住む小学生8人です。

夕方の路線バスを待たずに、家に帰る通学手段として利用しています。

子どもたちは市の遠距離通学補助を使い、朝は路線バス、帰りはスマイル号と使い分けています。

昨年度(2022年度)の乗降者数は延べ7800人あまり。

そのうち保育園児と小・中学校の子どもたちの利用は2000人でした。

路線バスと異なり、家の前まで送り届けてくれる点が、保護者に喜ばれています。

子どもたちを送り届けた後は、地域住民の買い物にも。

■武石スマイル号の利用者「おかず買ったりお医者にいったりね…助かってる、運転できないから」

■武石スマイル号受付センター・斎藤尚美さん「(利用者は)多いときで1日30~40件くらいです、きょうは3歳から95歳の方も乗られました」

運行にかかる費用は年間1560万円で、運賃収入は140万円ほど。

市の負担は年間1400万円を超えています。

燃料費や人件費の値上がりからコストは増える一方、住民の減少などで乗車人数は減少傾向にあります。

この先も持続可能な地域の足をどう確保するか。

地域交通が専門の信州大学工学部の高瀬達夫(たかせ・たつお)准教授は、利用する側の意識変革も必要だと指摘します。

■信州大学工学部 高瀬達夫准教授「担い手と利用者がいかにうまくバランスをとって、一緒に育てていくかが非常に重要。地域全体にとってのそのバスの有効性を後に伝えて行くのが大事」

交通事業者や行政だけでなく、地域として何ができるのか。

各地で模索が続いています。