地域の足をどう守るかは、中山間地の多い長野県にとって大きな課題です。

上田市で始まった住民による新たな「地域交通」を取材しました。

朝7時。上田市福田の地区防災センター。

「ブレーキ踏んで!OK」

車の点検をしているのは、地区のまちづくり協議会の宮下事務局長です。

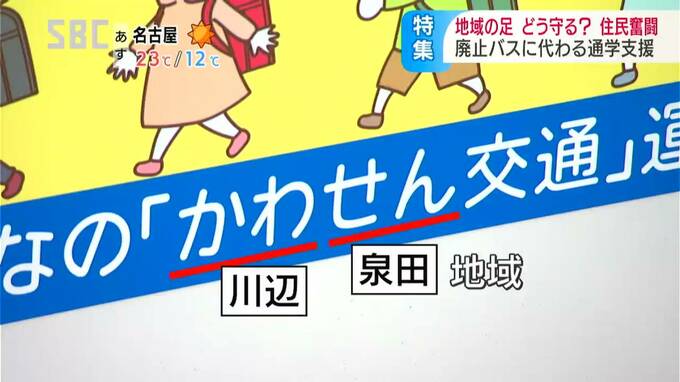

7人乗りの乗用車の車体には、「かわせん交通」の文字。

「かわせん」とは「川辺・泉田(かわべ・いずみだ)」地域の通称。

7時15分、乗客を迎えに出発します。

市の北西部の10地区でつくるまちづくり協議会は、この春「かわせん交通」という名前で新しい取り組みを始めました。

トンネルを2つ抜けて、到着したのは半過(はんが)地区。

2か所で小学生3人と中学生2人を乗せ、5キロほど先の小学校と中学校に送り届けます。

半過地区は2019年に路線バスが廃止に。

通学で利用していた小中学生は、当座の対応として市が用意したスクールタクシーを使っていましたが、今年(2023年)3月末で打ち切りとなっていました。

保護者の送り迎えが負担となる中、立ち上がったのが住民による通学支援「かわせん交通」でした。

■「かわせん交通」を利用する児童の保護者「子どもを安心安全に送り届けられる交通手段が確保できたのでうれしく思っています」

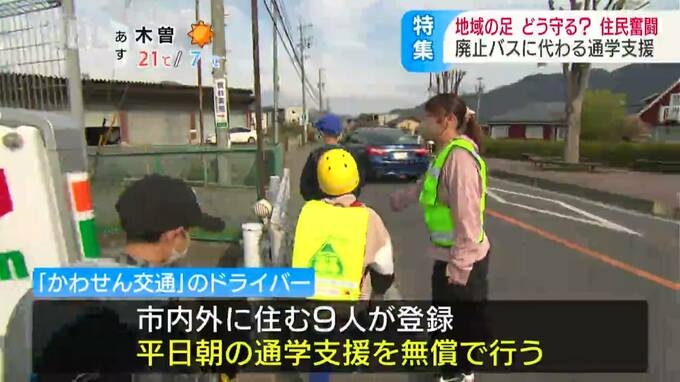

運転手はボランティア。

現在、市内外に住む9人が登録し、無償で朝7時台の通学支援を行っています。

運営にかかる費用は、車両のリース代や保険料、燃料代など年間で80万円余り。

市とまちづくり協議会の補助金(約60万円)のほか、保護者と自治会の負担(約20万円)でまかなっています。

■「かわせん交通」の運転ボランティア「親の心配や子どもたちの苦労もわかりますので、そういった点で役に立つことがあればと思ってボランティアをしています」

「かわせん交通」を立ち上げた宮下さんは、3年後には子どもたちの通学の足だけでなく、高齢者に広げたサービスを考えています。

■宮下千元事務局長「高齢者の足としてやっていければいいかなと、それには今以上に地域の自治会の協力が必要になって来るんですよ。地域が一致団結してくれればやりやすいかなと」

市の教育委員会では、国が示す通学距離の目安を基本に、スクールバス運行などの通学支援を行っていますが、全ての地区をまかなうことは難しいのが現状です。

■上田市教育委員会学校教育課 長田泰幸課長「一番は地域の平等性、公平性を考えるなかで、どこまでが公がやるのか地域で担うべきかこれからはお互いに知恵を出し合うしかないのかなと思う」