作家・三島由紀夫の書いた最後の戯曲は、カンボジアの世界遺産「アンコール遺跡群」を舞台にしています。近年だと2016年に鈴木亮平さんの主演で「ライ王のテラス」として上演されました。

主人公は、12世紀にアンコール王朝の最盛期を築いた実在の王・ジャヤバルマン7世。若く強く美しい肉体をもった王は、周辺国との戦いに勝利し、首都アンコール・トムの中心に壮麗なバイヨン寺院の建設を始めます。

しかし王は病魔に冒され、彼の芸術作品とも言うべき寺院が完成していくのに反比例して、その肉体は衰え朽ちていく・・・という肉体と芸術をテーマにした三島由紀夫らしい戯曲です。

世界遺産好きで知られる鈴木亮平さんですが、その鍛え上げた肉体は、ジャヤバルマン7世の役にぴったりでした。

三島由紀夫が書き残した「無上の奇怪な芸術作品」

アンコール遺跡というと巨大寺院のアンコール・ワットが有名ですが、9世紀末から600年にわたって栄えたアンコール王朝のさまざまな遺跡が世界遺産になっていて、バイヨン寺院もそのひとつです。

三島由紀夫は、1965年に実際にカンボジアのアンコール遺跡を訪れ、この戯曲を着想したとされます。彼はそのときに見たバイヨン寺院のことを、「無上の奇怪な芸術作品」と書き残しています。

確かにバイヨンは、他に類を見ない寺院です。高い塔が52本も林立し、その四面それぞれに2メートル前後もある巨大な顔が彫刻されており、顔の数は実に173にもなります。

ドローンでの空中撮影に向いた遺跡で、塔から塔へ移動しながら撮ると、不思議な表情を浮かべた巨大な顔が次々と現れ、確かに「奇怪な芸術作品」であることが感じられます。

王が目指した仏教とヒンドゥー教の融合

現在のバイヨン寺院では、日本の早稲田大学のチームが保存修復と研究を続けています。その研究成果によって、この巨大な顔の秘密が分かってきました。

アンコール王朝の歴代の王は、仏教を信仰した者と、ヒンドゥー教を信仰した者とふたつに分かれます。ジャヤバルマン7世は仏教徒で、バイヨンも仏教寺院として建設されたため、巨大な顔は「観世音菩薩の顔」とするのが従来の考えでした。

ところが早稲田チームの分析によって、顔のパーツにヒンドゥー教の神々の要素も混じっていることが明らかになったのです。仏教派とヒンドゥー派の対立を和らげるため、ジャヤバルマン7世は仏教とヒンドゥー教の融合を目指したのではないかと考えられています。

アップで撮影した映像をよく見ると、巨大な顔には仏教的ではないヒンドゥー的などこか肉感的なところもあり、それが表情の不思議さを生んでいるのかもしれません。

バイヨン寺院は600メートルもある回廊に囲まれていて、その壁面にはアンコール遺跡では珍しい、当時の庶民の生活を描いたレリーフが彫られています。宴会のためにブタを丸ごと調理しているところ、娯楽だった闘犬の様子など、800年前のカンボジアの暮らしが生き生きと描写されています。

またレリーフに描かれている当時の戦争では、兵が乗ったゾウを中心に歩兵たちが戦っていて、まるで現在の戦車のようにゾウが戦闘で使われていたことが分かります。

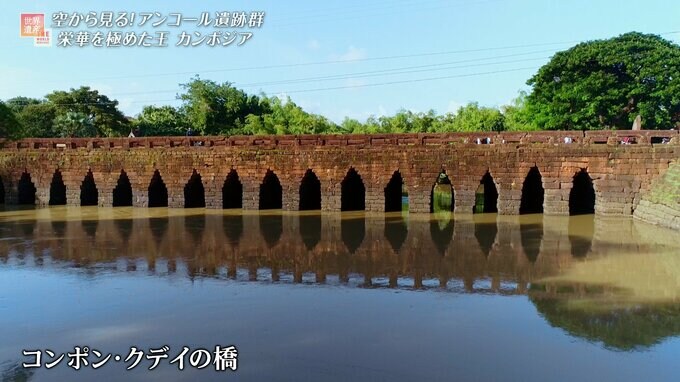

ジャヤバルマン7世は他国との戦争に勝ちつづけ、王国の版図は現在のミャンマーやラオスを含む広大なものになりました。彼は道路を作り、川に橋を架け、国土の交通と流通を整備しました。現在でも、彼が作らせた頑丈そうな石の橋がカンボジアには残っていて、現役で使われています。