晴れた日は四国も一望できる大分県臼杵市の海沿いにある小学校で、SDGsの一環として、自然環境にやさしいヘチマをテーマに佐賀県の生産農家と結んだ遠隔授業を行いました。

全校児童18人の臼杵市立佐志生小学校。この学校ではSDGsに積極的に参加していこうと、2021年から主に環境問題をテーマに取り組んでいます。

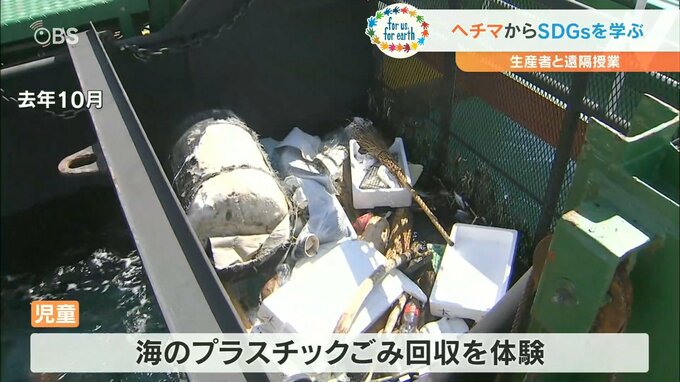

学校が海に近いこともあり、去年は清掃船に乗りましたが、海上に漂流するプラスチックごみの多さにびっくりした子どもたちにとって、環境問題を身近に考えるきっかけになりました。

昨年度から取り組んでいるヘチマ学習では、4年生以上の12人が「ヘチマたわし」を

水に入れる前と後の感触の違いを体験しました。

(佐志生小学校・東徹哉教諭)

「天然たわしと人工のプラスチック製ポリウレタンなどのスポンジとの比較を通して、ヘチマたわしの良さを地域に広めていきたい」

成熟したヘチマを煮て、皮や果肉を取り除き、繊維だけにしたヘチマたわしは多くの家庭で入浴や洗い物の際に利用されていました。ヘチマたわしづくりは手間がかかることに加え、経済成長に伴い木綿や化学繊維の製品が登場して、徐々に利用者が減ってきましたが、素材が環境にやさしいということで再び脚光を浴びています。

この日、佐賀県武雄市のヘチマ生産農家の相良良子さんとリモート教室を開き、育て方やたわしの作り方を学びました。国内のヘチマ生産者は極めて少ないといいます。また、ヘチマは栽培が大変なため、県内の学校での取り組みは珍しいということです。リモートでは子どもたちが積極的に相良さんに質問していました。

児童「ヘチマを作るのは大変ですか?」

相良さん「夏の暑い作業になるので大変です」

児童「ヘチマたわしは何に使用できますか?」

相良さん「フライパンも洗えますし、泥のついた野菜の泥落としにも使えます」

児童「どうしてヘチマたわしには3つの穴が開いているんですか?」

相良さん「びっくりな質問ですみません。うまく答えられない…」

子どもたちは生産者から直接、話を聞くことでヘチマづくりへの興味や意欲が高まった様子でした。

(児童)

「水やりを小まめにして大きいヘチマを作ってヘチマたわしを作りたい」

「たくさん作っていろんな人の役に立ちたいと思いました」

(東徹哉教諭)

「子どもたちがより考えたくなる、広げたくなるということが期待できそうだと考えてチャレンジしました。こんなに意欲的になると予想していなかったので、今日は成果が出たかなと思います」

プラスチックごみを海に流さず、地球にも優しい「ヘチマたわし」。佐志生小学校の12人は地元の空と海の青さを未来に残していくため、ヘチマたわしを作って地域の人に販売し、自然素材の良さを伝えることにしています。