“政治的公平”捨てたアメリカに何が起きたか

放送法の第一条に「放送の不偏不党 真実及び自立を保障することによって放送による表現の自由を確保すること」とある。この“不偏不党”の具体事項として第四条に「政治的公平」「対立している問題は多角的論点を」などの内容がある。この「政治的公平」が今回の問題の根幹にあるのだが、アメリカではなんと36年も前に政治的公平性を撤廃している。

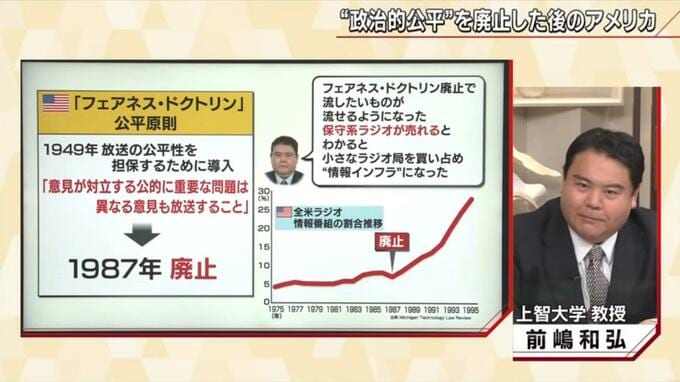

日本に放送法が生まれる前年の1949年、アメリカでは“放送の公平性”を担保するために『フェアネス・ドクトリン』が導入された。これにより意見が対立する重要な問題では異なる意見も放送することが決まった。ところがレーガン政権下の1987年これが廃止となり、アメリカの放送局から政治的公平が消えた。

上智大学総合グローバル学部 前嶋和弘教授

「80年代、ケーブルテレビがずいぶん出てきた。『フェアネス・ドクトリン』の対象は地上波のテレビとラジオですので、ケーブルは非常に汚い言葉以外は取り締まらない。ネットも同じ。70年代までの“イコールタイム原則”つまり共和党の話を1分話したら民主党の話も1分話す。これがかなりキツキツになっていた。なかなか時代に合わない。で、やめようってことに…」

今や地上波のテレビ・ラジオはメディア全体の中では少数派だ。ここだけに公平性を求めても意味がなくなったのだ。『フェアネス・ドクトリン』を廃止したことでどんな現象が起きたかというとラジオの情報番組が急増した。70年代全体の5%程度だった情報番組が90年代半ばには30%に達した。

上智大学総合グローバル学部 前嶋和弘教授

「(情報番組というより)トークラジオです。3時間くらいやってる放談です。トランプさんが言うことを10倍酷くした形“フェミニストはナチスだ、フェミナチ”とか“黒人対黒人のフットボールはギャングの戦い”とか本当に酷い、言いたい放題。ただそれが南部中西部ではもの凄い人気になった。フェアネス・ドクトリン時代自主規制で出来なかったことが一気にできるよになって数%は必ず聞いている。政治インフラになった」

さらに96年、通信法が改正されて複数のメディアを所有できるようになると、例えば宗教団体などが何局も持って偏った同じような考えを色々なメディアから流す。それまでの放送局と言えばリベラルなものが多かったが、これ以降、保守系の団体が小さなラジオ局を買い占め、放送が保守系インフラになった。

上智大学総合グローバル学部 前嶋和弘教授

「右側のメディアが増えるとそれに対抗して左側も出て来る。メディアは分極化し、2つの真実が出て来ることになり人々は困る。メディアの信頼度はG7で最低、保守とリベラルで全く違う2つの真実ができてしまう。ここ20年から30年アメリカは不幸でしかない」