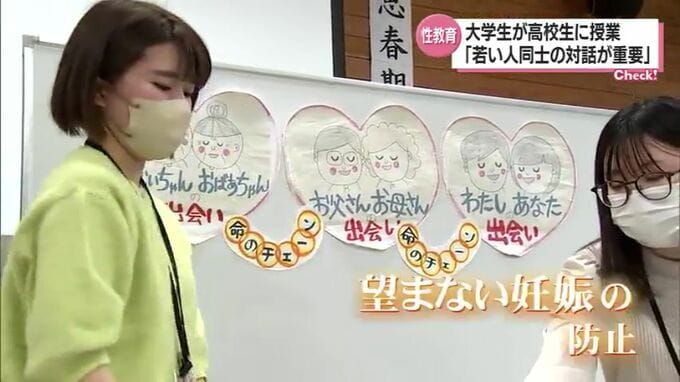

互いの理解で「望まない妊娠」の防止に

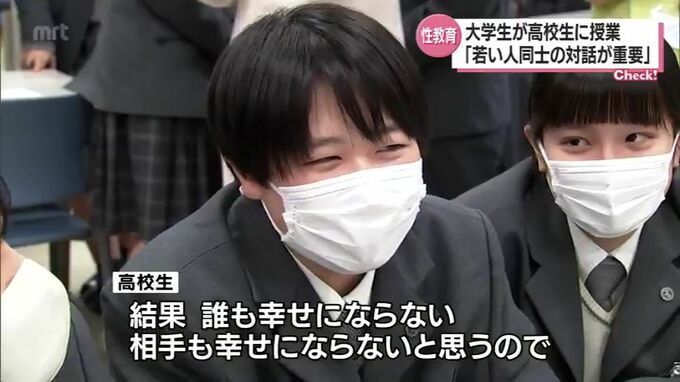

(女子生徒)

「人それぞれで、それは相手にもよるし、だから、自分が望まないことは結果誰も幸せにならない、相手も幸せにならないと思うので、それはちゃんと自分の意見をいおうと思った」

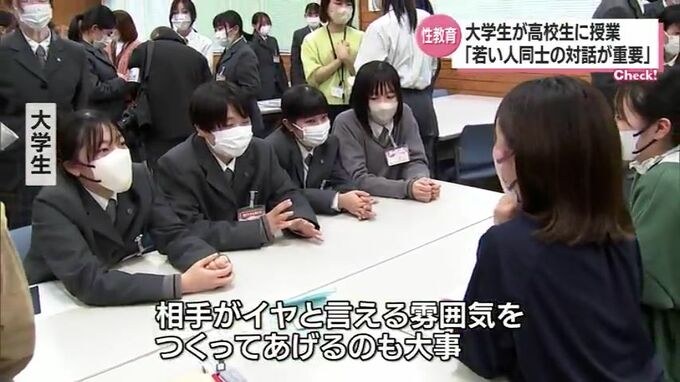

(大学生)

「なかなか自分が好きな人だったら、『いや』と思っていても、嫌われちゃうかもしれないと思って言えなかったりもするが、のちのち傷ついたり、相手も傷つけちゃうかもしれないから、いやだと思ったときは、言えたりとか、相手がいやと言える雰囲気をつくってあげるのも大事かもしれない」

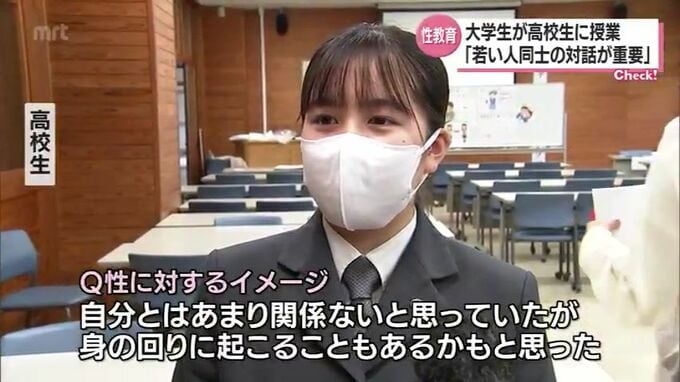

(Q.性に対するイメージは?)

(女子生徒)

「自分とはあまり関係ないことだなと思っていたが、身の回りに起こることもあるのかもしれないなと思った」

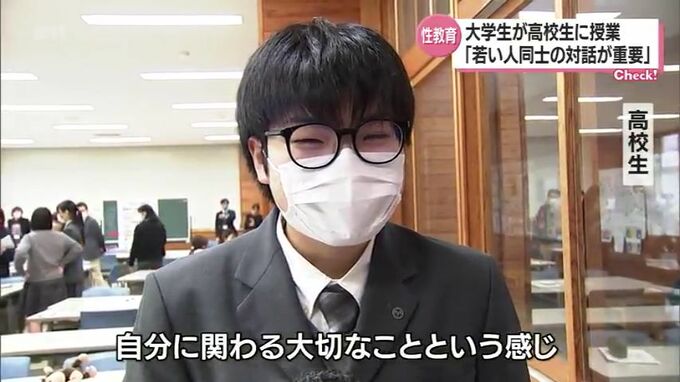

(男子生徒)

「性に関することはマイナスな気がしていたが、自分に関わる大切なことという感じになった」

こうした、お互いの理解により「望まない妊娠」の防止につなげるのが講義の狙いです。

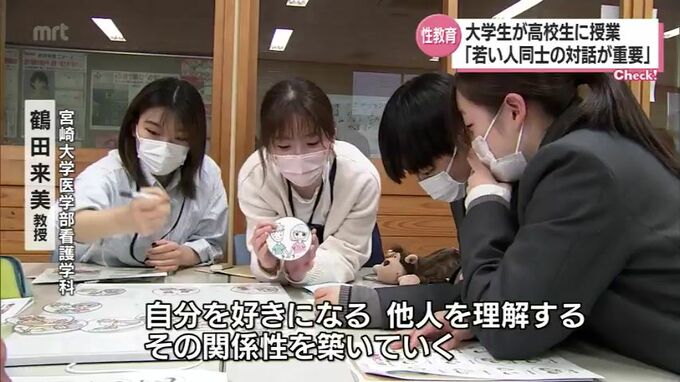

自分を好きになる 他人を理解する その関係性を築いていく

参加した大学生の一人、宮脇由記子さんは、ある思いを持ってこの性教育に携わっています。

(宮崎大学医学部看護学科2年 宮脇由記子さん)

「赤ちゃんをたくさん救いたいなと思って看護学科に進学したんですけど、人工妊娠中絶や新生児の虐待死など、医療よりももっと前に救わなきゃいけない命がたくさんあるっていうことに気づいた。その根本にあるのが性教育だと思って」

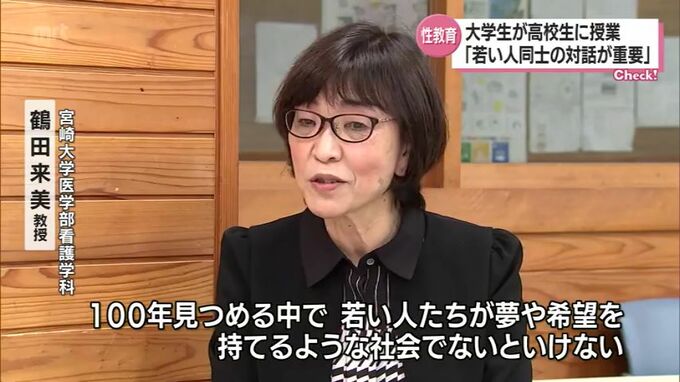

この性教育の取り組みを22年前から続けている宮崎大学の鶴田来美教授は、大人が子どもに知識を与えるだけではなく、若い人同士が意見を交わしながら学ぶことが大切だと訴えています。

(宮崎大学看護学科 鶴田来美教授)

「100年見つめる中で、若い人たちが夢や希望をもてるような社会でないといけない。

そこに重要なのがどう生きていくか、そこに『性』がある。

自分を好きになる、他人を理解する、その関係性を築いていく、若いうちにしっかり学ぶ必要がある、それが性教育につながる」

※MRTテレビ「Check!」3月14日(火)放送分から