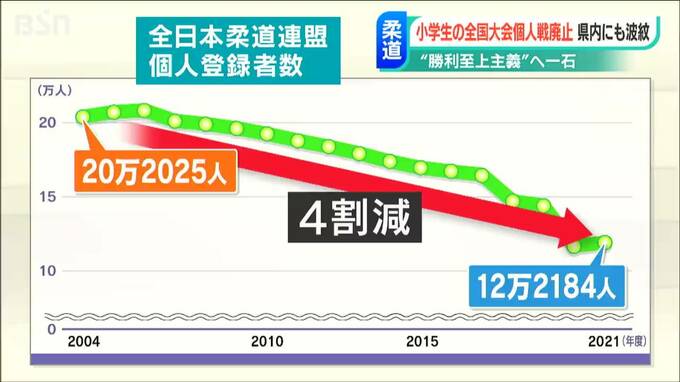

全柔連が大会廃止を決めた背景の一つには、競技人口の減少もあります。全柔連の登録者数は2006年にはおよそ20万人でしたが、2021年にはおよそ12万人と4割減りました。小・中学生では、いずれもほぼ半減しました。

実力が花開く時期は人それぞれ。幼少期の大会で『強い者』を選ぶ一方で、その他大勢の芽を摘んではいけない。この3月まで県柔道連盟の少年団団長を務め、小学生の指導現場をよく知る朝妻普及委員長も全柔連の考え方に理解を示します。

【新潟県柔道連盟 朝妻泰介普及委員長】

「(全柔連は)正しい試合で技を掛け合う。正しい技の習得がなかなかできない試合(の勝ち負け)中心の傾向となり、技の巧拙よりも組み手に時間を費やして、一本を取る本来の柔道から遠ざかっていくという言い方もしています」

専門家は『勝ち』にこだわりすぎることに一定の歯止めをかけることは、妥当な判断とする一方、健全な競争はスポーツの大きな魅力だと指摘します。

【新潟医療福祉大学 脇野哲郎教授】

【新潟医療福祉大学 脇野哲郎教授】

「競争の楽しさはゆるぎない素晴らしいものなので、それをすることによって相手を尊重する心も育つし、たくさんいいことがある。ただ、競争の楽しさは大会じゃなければいけないのかと言われれば当然そうではなくて、常にみんなが頂点を目指す全国大会へ行かなくてはいけないというような、一つに絞った価値観でいく必要はない。これからもぜひいろいろな競争の仕方や対象を工夫していくことが、私たち大人の大事にしなければいけないことだと思う」

鳳雛塾の星野代表は、試合で勝ちたいという思いを含め、子どもたちの多様なニーズに応えることが大切だと強調します。

【鳳雛塾 星野力代表】

「(勝つことを求めること)それも柔道だし、それを求めている親子ももちろんいるわけですから、だからいろいろなニーズに応える。柔道の指導者がいろいろニーズに応えられるように学んでいけばいいと思う」

全柔連は大会の代替イベントとして、主に小学生や指導者・保護者を対象としたオンラインの柔道教室を月に1回開催することを決めました。

幼少期の指導や育成はどうあるべきなのか。『スポーツは楽しむべきで、選抜システムではない』。そう言われる一方で『世界で戦える競技力』も求められるスポーツ界。結論はすぐには出そうにありませんが、日本のスポーツ界のあり方が問われているのは間違いありません。