コーヒーをベースにしたまったく新しい飲み物の話題です。働く障がい者と地域の農業、ともに笑顔になれる取り組みです。

富士市にある障がい者の就労支援施設「くすの木学園」です。10代から60代までの障がい者、およそ50人が働いていて、富士市の特産品トイレットペーパーの製造などを行っています。しかし、こうした施設はなかなか採算が取れず、厳しい経営環境に置かれているのが現実です。県によりますと、障がい者の就労支援施設の2020年度の平均月給は、1万6千円ほど。利用者の賃金アップが課題となっています。

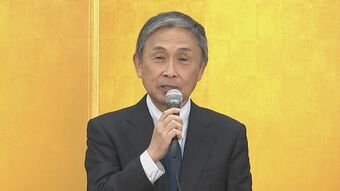

<富士市立くすの木学園 サービス管理責任者 櫻井俊明さん>「くすの木学園の平均工賃は、おかげ様で2万円を超えるまでになったが、まだまだ十分とは言えないので、色々な商品を開発しながら、利用者工賃が上がるように努めていきたい」

4月下旬、施設で行われていたのは「くすの木学園」が直接、製造・販売を行うコーヒーを作る作業です。オリジナルの商品を直接売り出すことで、利用者の賃金向上ややりがいのアップにもつなげたい考えです。しかも、今回作っているのは、ただのコーヒーではありません。

<富士市立くすの木学園 職業指導員 勝地卯月さん>「これは大淵笹場で採れたお茶を使用したほうじ茶となる。ほうじ茶とコーヒーを混ぜた『Hoffee(ほうひー)』というものを作っている」

コーヒーとほうじ茶をブレンドした新商品。「Hoffee」と名付けました。

<天野大輔記者>「紅茶みたいないい香りがする。非常にフルーティーなタイプのコーヒーといった感じだが、最後に口の中にほうじ茶の香ばしい感じが広がる」

商品の開発に取り組んだのは、富士山と茶畑が美しい大淵笹場の近くにあるこの施設ならではの理由がありました。

<富士市立くすの木学園 職業指導員 勝地卯月さん>「富士市の特徴を生かした何かを作れないか、近くの大淵笹場のお茶を使ったもので、何かできないかということで、この『Hoffee』がスタートした」

施設では、オリジナルブランドとして1年ほど前からコーヒーの販売を始めていましたが、地域と協力して新たに産み出されたのが、この「Hoffee」でした。

<大淵二丁目笹場景観保存会 藤田洋司副会長>「この笹場を次の時代の人たちに担ってもらいたい。そのきっかけの中の『Hoffee』というのは、面白いのではないかと思い、取り組みさせてもらった。(茶業の活性化のきっかけになる?)そうそう」

富士市のお茶の生産量は2020年にピーク時の半分以下にまで落ち込んでしまいました。さらに、生産者の高齢化や後継者不足も課題となっています。ほうじ茶とコーヒー、一風変わった新商品の開発は、障がいがある人の賃金向上だけでなく、地域産業にも貢献する取り組みです。

『Hoffee』は、カフェインが少なめのものなど、3種類があります。現在は施設のみで売られていますが今後、富士市内の小売店などでの販売や、「ふるさと納税」の返礼品として活用してもらうということです。

注目の記事

競技の先に人生は続く...23歳で引退しテレビ局へ 元競泳五輪代表・今井月がアスリートのセカンドキャリアを考える

切り株の上に「エビフライ状のなにか」つくったのは「木の実を食べるあの小動物」いったい何のために?【岡山の珍光景】

『摂食障害で体重26kg』“いじめ重大事態”と認定されず提訴決意…いじめと闘った元同級生が支援「辛い気持ち絶対変わるよ」

“巨大化”“個性派”続々と…今食べたい「進化する中華まん」【THE TIME,】

目標は「かまいたち山内の弟」感謝状7枚の銀行員 “広島の阻止の匠”が語る詐欺を防ぐ4つの鉄則「自分は大丈夫」が一番危ない

引き取った子犬が翌日に急死「怒り心頭、助けてあげられずごめん」 ネット譲渡めぐりトラブル..."健康"のはずが重度の肺炎と診断 譲渡女性を直撃すると「病院ではなく自分で検査した」