140あまりの離島を有する沖縄県。有人離島では、それぞれの歴史や文化が形成されていて、独自の魅力が溢れています。

今回は訪れたのは那覇から高速船で約35分と気軽に行ける渡嘉敷島。慶良間ブルーの青い海が広がる暖かい渡嘉敷島ですが、その島で10年以上マフラーを編み続けている女性がいます。

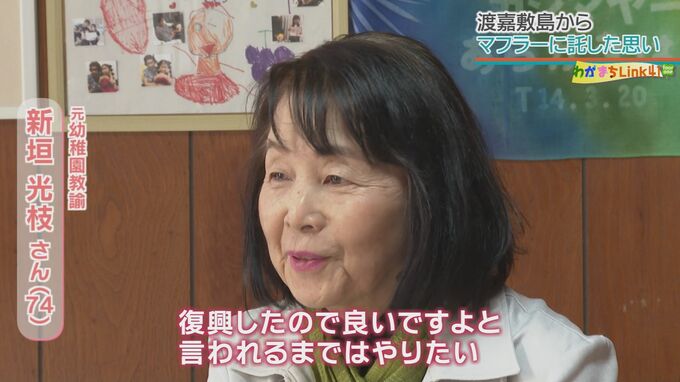

渡嘉敷島出身の新垣光枝(あらかき みつえ)さん(74)。島で幼稚園教諭として35年勤め、現在は島の小学生に絵本の読み聞かせを行っています。

新垣さんが読み聞かせを行う本の中には、島に古くから伝わる民話を自身でアレンジしたものも!子どもたちも新垣さんの絵本に夢中です。

女の子「最初は、2人は喧嘩とか仲が悪かったけど、最後は2人で協力してやっていたのでおもしろかった」

男の子「ウニギラマ(主人公)みたいになりたい」

新垣さんが創作した絵本『ウニぎラマとアハレンビンチィ』。この本が完成したのは今から13年前の2010年。その翌年に新垣さんの心を痛める出来事が起きます。2011年3月11日、東日本大震災です。

新垣さん「やっぱり仕事が仕事だったので、子どもたち助かってと思っていて、その波の中に子どもたちがいたらっていうのがありました。とても辛かったですね、どうにか助けてあげたいという感じで」

子どもたちも多く犠牲になった東日本大震災、自身の経験から、冬に向かう東北の子どもたちに出来ることは何かと考え、新垣さんが思い浮かんだのが、手編みのマフラーでした。

新垣さん「『忘れないで、いつも思っているよ』っていうことを伝える手段でマフラーは暖かいし、一本の糸から紡いでマフラーになるので、これは思いがちゃんと伝わってくれるかもしれないと始めた」

新垣さんは『気仙沼にマフラーをおくる会』を設立、メンバーと共に震災のその年から毎年欠かさず、子どもたちにマフラーを送り続けています。これまでに送ったマフラーの数は合わせて2730枚に及びます。

気仙沼在住の吉田和美さん「ホールに子どもたちと先生方が集まって、そこで段ボールを開けた。中からたくさんのマフラーが出てきて、それをホールに並べて『マフラーだ!マフラーが来た』って声をあげましたし、私たち大人も『何これ!すごいね』って感じでしたね」

マフラーを通じて、気仙沼と交流を続けて12年、その思いの背景には新垣さんが絵本を通して子どもたちに伝えたかった「ウニギラマ」の思いでした。

新垣さん「こうやって物が残っているし、お墓が残ってるってことは、(ウニギラマは)実在は、本当にしていたんじゃないかって思いますね」

島の中には、島の人が川を渡れるようにとウニギラマが自らの力を生かして役立てたとされる石があります。

新垣さん「誰かのためにって運べたものだと思うので、ウニギラマの心をまねたい。誰かのために力を使えるような人生にしたいっていうのが根底にはある」

島には、気仙沼とのつながりを感じられる場所があります。毎年、春先になると、花を咲かせる『ニゲラ』の花は、9年前に気仙沼から送られた種から植えたものです。

新垣さん「このニゲラというのが、毎年種を落としてまた次の年に咲くというのは、気仙沼の復興にもつながると思うんですよ」

絶えず咲かせる花を、新垣さんは毎年楽しみにしています。

新垣さん「十何年経っても東日本大震災に寄せる思いというのは、私だけじゃなく、そういう風な思いを持っている人はいっぱいいて、向こうの方から復興が出来たので良いですよっていうまではやりたいと思う」

渡嘉敷島を訪ねると、温かい手編みのマフラーに思いを託して、気仙沼と交流を続ける女性の姿がありました。