ロシア、中国から世界の企業が撤退、生産移管

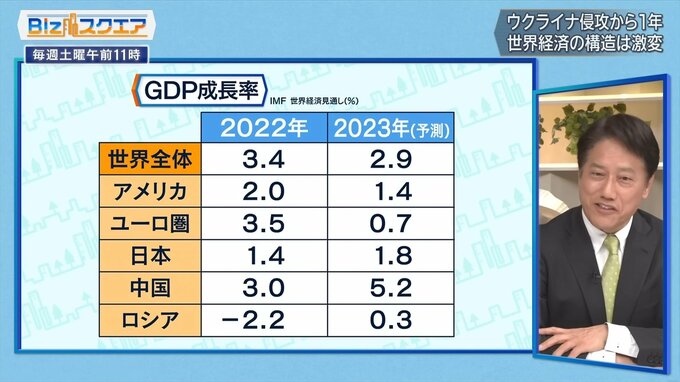

欧米諸国、日本も含めて過去最大級の制裁をロシアに科し、しかも決済網からロシアを除外してこれでロシア経済はヘトヘトになるだろうと当初は見ていたが、GDPが2.1%減にとどまるということで、意外にロシア経済はしぶとさを発揮している。

――長期的には制裁は効いてくるのか。

細川昌彦氏:

ボディブローとして効いてくるので、即効性ではないのです。これからどんどん効いてくると思います。例えば石油の生産ひとつとってみても、メジャーが撤退しましたから、ロシアの生産技術はもう成り立っていかない。中長期的にはだいぶ下がっていきます。工場での生産も工作機械など日本やドイツから来なくなってきますから、メンテナンスも行かないというので明らかにこれは下がってきます。

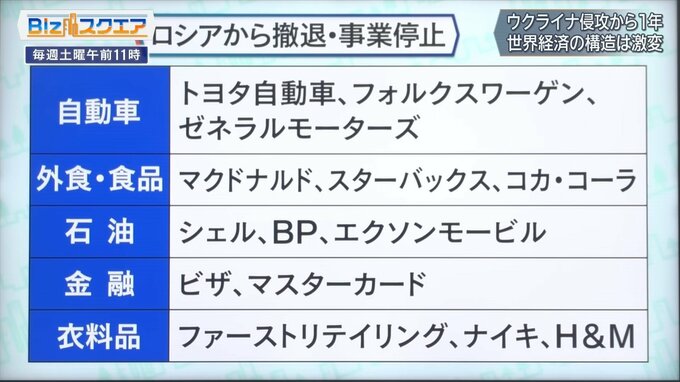

ロシアをグローバル経済から除外しようという動きはあり、次々に世界的な企業がロシアから撤退した。

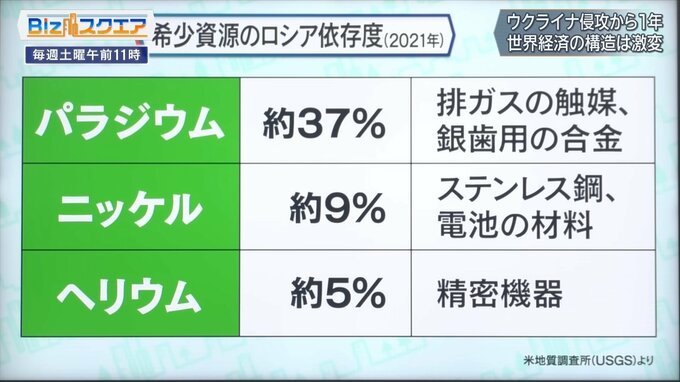

――ロシアに依存している資源もたくさんあり、今必死で代替先を探しているということなのか。

細川昌彦氏:

日本もいろいろな対策を講じて、代替先やリサイクルで依存を減らす努力を相当お金もかけてやっています。もう一つ、肥料は窒素などロシアに依存している部分は大きいです。農家も肥料価格でものすごく苦しんでいます。経済安全保障の観点で肥料も大事だということにも気がついて、日本も相当予算を投入して国産化の努力をしています。

――ロシア経済だけが世界経済から除外されるならまだしも、ここに中国というファクターが入ってきて、米中対立とシンクロする形で進んでいる。ロシアだけでなく中国も合わせた世界になってくると、非常に影響が大きくなるということではないか。

細川昌彦氏:

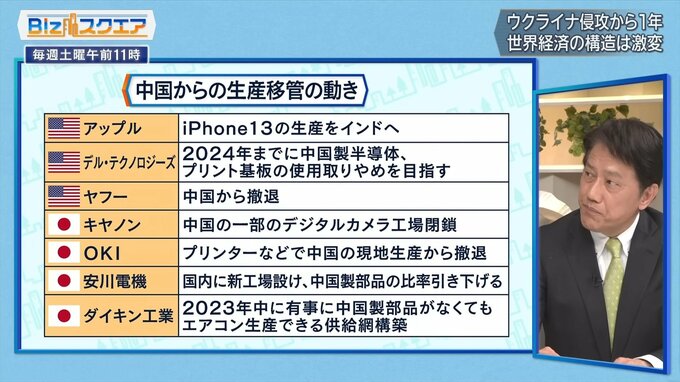

この問題はロシアだけ見てはいけません。地政学リスクという中国の問題で、最近いろいろな企業が中国から撤退、生産移管しています。

――いろいろな企業が今動いて、ハイテク部門だけではなく、直接の輸出規制の対象になっていないものも続々中国から生産を移管しようという動きが出てきている。

細川昌彦氏:

規制は直接的には先端半導体などの先端ハイテクの分野ではあっても、それ以外の分野のビジネスも地政学リスクにさらされるということで、企業は自分たちのビジネスの観点でも合理的に今動いているのではないかなと思います。

――グローバル化の時代は物を買うだけではなく、生産工程のある部分をサプライチェーンという名のもとに一番安い国に移管することができるという類まれなる歴史の時代だったような気がする。

細川昌彦氏:

大変恵まれた時代なのです。経済安全保障というのも企業は我がこととして考えなければいけない。その時に自分たちの企業、あるいは自分たちの国自身が不可欠な存在にならないと、弱い立場になると考えた方がいいと思うのです。

――つまり我々は今エネルギー安保も食料安保もそうだが、外から買ってくるその先をどうしようか、お金をどうつけようかということに目がいっているが、供給量が足りなくなってくるとそれだけでは物が入ってこない可能性がある。

細川昌彦氏:

お金さえあれば買えるという時代がもう終わりつつあると思えば、自分たち自身が不可欠な存在でこの技術を持っているから日本企業あるいは日本を組み込んでおかなければいけないなと思わせなければいけない。例えば半導体で言えば、材料メーカー、装置メーカーを持っているからこそ日本は取り込んでおこうかという動きになっているということだと思います。

――エネルギーや食料を日本が売ってもらうためには、何を持っていなければいけないのか。

細川昌彦氏:

例えばLNG一つ取ってみても、日本は相当早くからLNGのビジネスに手をつけたわけです。運搬技術、LNG船の技術でも世界最先端です。そういう強みを持ってLNGのインフラ整備に日本はこういうプレイヤーで参画しているから日本に出そうと。いろいろなものをバーゲニング(交渉)に使っていくことが必要になってくるかと思います。

――例えば小麦を輸入するために、こういうものを持っていますから日本に売った方がお得ですよと思わせるものを何か持たないとダメだということだ。単に予算をつけて価格を抑えればいいという世界ではない。

細川昌彦氏:

どこの国と連携を組んで、その時にはどういう強みで連携を組むのかというのは、個々の分野ごとにきめ細かく考えていく。これが必要になってくると思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 2月25日放送より)