ロシアによるウクライナ侵攻から1年が経ち、歴史的なインフレやサプライチェーンの分断など世界経済を取り巻く環境は一変した。世界経済はどこに向かうのだろうか。

ウクライナ侵攻とコロナ禍が世界をインフレ経済に

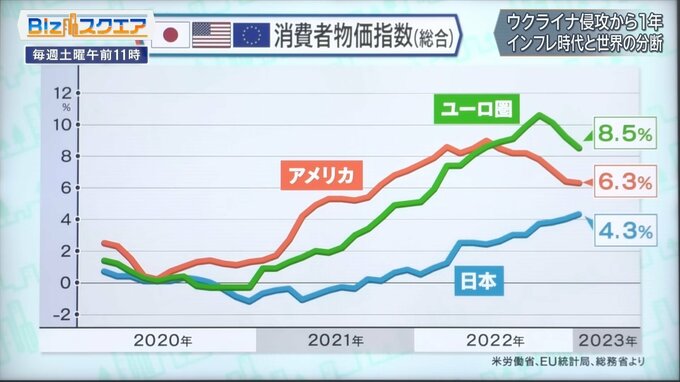

ロシアによるウクライナ侵攻があった2022年2月以降、エネルギーや小麦の高騰などを受け、日本の消費者物価指数はコロナ禍も相まって歴史的な上昇を続けている。ウクライナ侵攻後、ヨーロッパやアメリカ、日本はロシアに対し、決済システムからの排除や金融制裁、半導体の輸出規制などの経済制裁を科した。

アメリカ政府は2月24日、ロシアに対する新たな経済制裁を発表し、200を超える個人や団体を制裁対象に加え、さらに圧力を強めている。高騰する資源や食糧価格は市民生活を直撃。さらにインフレを抑制するため各国で利上げの動きが広がったことなどから、2022年のIMFの世界の経済成長率の見通しは、この1年で4.4%から3.4%に押し下げられている。一方、ロシアの22年1年間のGDP成長率はマイナス2.1%と、侵攻後の4月にIMFが出したマイナス8.5%という見通しと比べ、小幅な減少にとどまった。

コロナ禍とウクライナ侵攻。この2つが世界経済を大きくインフレに傾けたと語るのは東京大学名誉教授の伊藤元重氏だ。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

デフレ的な経済からインフレ的な経済に大きく変わった。これは日本だけではなく、アメリカ、ヨーロッパもかつて日本化と言われたように非常に経済が低迷したわけです。こういう形で世界的にインフレが起きるのは大きな変化です。

――これまでの低インフレを前提にした経済構造が変化するということか。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

最初に影響を受けるのは金利だろうと思います。これはインフレに非常に敏感に跳ね返ってきていて、今まさに世界の金融政策が大きく変わろうとしているし、金利が変われば当然、財政運営にも影響が出てくるということで、全てに影響が及ぶということです。

また経済構造の変化により、これまでとは違うグローバル経済になるという。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

ロシアとウクライナが当事者ではあるのですが、こういうことが起こることによって、例えば中国の政治体制に対する懸念だとか米中問題だとか、この30年ぐらい非常に単純な貿易自由化と資本自由化の中でグローバル化が進んできたのですが、この先は地政学的なリスクや地政学的な制約の中でどういうふうにグローバルな経済展開が進んでいくのかという形になり、違った流れになってくるのかなと思います。

――グローバル化の時代は世界中どこからでもいつでも最もコストの安いものが自由に調達でき、サプライチェーンを自由に組むことができるという時代だった。そういう時代は終わったのか。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

終わったかどうかわかりません。今の米中分断のような流れになると、やはり地政学的な意味での安全保障あるいはサプライチェーンの見直しを含んだグローバル化で、これは我々が見慣れた光景とはかなり違うのかもしれません。ただ、それによって本当に成長にマイナスなのかどうかという話になると、むしろ中国リスクが高まることによって日本にいろいろなものがやってきたり投資が来たりしている。台湾の半導体メーカーが日本にやってきて、それが地域活性化につながっているというのは典型的な例だと思います。

1990年代から続いてきたグローバル化の時代の終わりをウクライナ戦争が決定的にしたのではないか。消費者物価を見てみると、この1年でアメリカもヨーロッパも日本も大変な上昇で、これまでの低インフレ、コストの安いものを世界中から調達した結果、インフレ率は低いという繁栄の時代が終わりを告げたということがはっきりわかる。

エネルギーと食料を見ると、原油はいったん跳ね上がり、今少し落ち着いてきている。天然ガスも一時大変な価格になったが、2023年はヨーロッパが暖冬だということで落ち着いてきた。

小麦も跳ね上がったが、ウクライナから船が出るようになって侵攻前に概ね戻ってきたという向きもある。

――安心していいというわけではないのか。

細川昌彦氏:

もう価格の上下で一喜一憂してはいけないと思っています。この背景にはもっと大きな構造変化が起こっていて、自由貿易体制が崩れて、例えば食料を一つ取ってみても今回起こったのは26か国が輸出規制をやって食料を自分のところでなんとか確保しなければいけないという自国優先になっています。もう一つ大事なのは、中国自身が大きなプレイヤーとして出てきて、購買力もものすごく大きいですから小麦、食料もそうですし、エネルギーの大きな流れを左右するのも中国になってしまったということで、構造が大きく変化している。ロシアの原油も安値で買うのは中国、インドだということになってエネルギーの構造、食料の構造がこの1年間で根本的に変わっている。それが大事なポイントだと思います。

――仮に停戦したとしても昔のようにロシアから天然ガスや原油を自由に安く買えるような時代はそう簡単に戻ってこないだろうというのは誰しもが想像できる。

細川昌彦氏:

価格自身もいったん下がっている指標ばかり出てきていますが、これはいつ何時また跳ね上がるかわからない状況です。特に石油、天然ガス、LNGにしても明らかにもう制裁が効いてロシアからの生産は中長期的に下がっていきます。だから、逼迫状況は必ず起こるということを考えなければいけないし、もう一つ言えば、これから中国のコロナが癒えて購買力が増えていきますから、需要も増えてくるということも考えなければいけないということだと思います。