生糸は1929年の世界恐慌や化学繊維の普及で値崩れし、養蚕は衰退。

「うち織」を記憶する人も減り、いま継承に取り組まなければ文化が途絶えてしまうと研究会では危機感を抱いています。

岩崎さんは貴重な資料として30点以上のうち織を収集し保管しています。

また、若者への継承にも力を入れ、機織り機を地域の小学校や高校に寄贈したり、佐久大学で学生に機織りを体験してもらったりしています。

この日は介護を専攻する2人の学生が機織りに挑戦、「少ししか織っていないのに大変。昔の人はすごいなと思います」「施設などで楽しんでいただけるように工夫していきたいと思いました」と話していました。

認知症予防にも効果が期待される機織り。

大学では今後、地域の高齢者との交流に活用していきたいとしています。

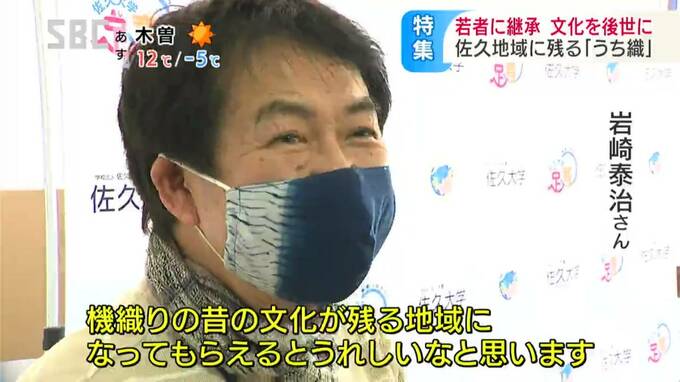

(岩崎さん)「機がたくさん日本にあるのは佐久しかないと思っていて、この地で取り組んでもらうことにとても意義があると思います、機織りの昔の文化が残る地域になってほしいと思います」

女性が紡いだ佐久の「うち織」文化を後世に。

養蚕の歴史と「母の愛」を伝えていきます。