久志さん

「白人がタクシーに乗っているのを)見ると、どこからかわからないけどみんな黒人が集まってきて、この白人をタクシーからおろしてボコボコにしてみんないなくなるわけよこれは当たり前だった。最初は自分も止めに入ったが…」

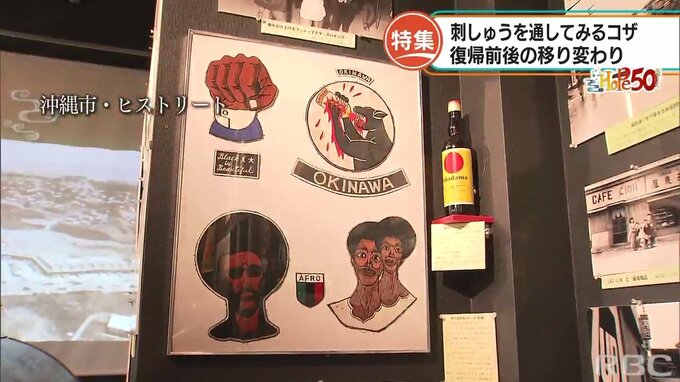

人種差別の鬱憤を抱えていた黒人兵たちは結束力が高く刺繍への意識にもそれが現れていました。

久志さん

「黒人はだいたい1人がやったらほらみんな同じものでしょ?これペイデイ(給料日)の日なのね。これたぶん、私が1日で仕上げてあげたやつだと思うよ。」

アフロヘアーや、赤玉ポートワインを飲むクロヒョウ(ブラックパンサー)など個性的な刺繍の数々。このデザインは、1968年のある出来事から誕生しました。

久志さん

「あそこから黒人が注文するワッペン変わったのよね。メキシコオリンピックの後から、「ブラックパワー」って(表彰式で黒人選手が)やり始めたところから、こういうのが始まったわけさ。『これ作ってくれって!』言って「ブラックパワー」の拳があるさ。そこからが始まりだよね」

しかし、沖縄の日本への復帰を境に状況は一変しました。

久志さん

「日本に復帰した途端に、外人は来ないから、そこから自分は日本語の刺繍ができたから、沖縄の人を相手の仕事をやるようになった。だからあの当時、日本の文字(漢字やかな等)が刺繍ができないから店をやめた人はたくさんいる」

80歳となった久志さん。現在は店を引退していますが、復帰前後の刺繍の移り変わりを最前線で見守ってきました。

久志さん

「最初はネーム入れだった。それから始まったのがボウリングのブームでボウリングウェア。ずっと経験してきたよ。ここから始まったんだよね、いろんなものが、私(刺繍が)好きだったんだよね。良いタイミングで自分の人生きたかなと思うよ」

まちの成り立ちをも映し出す「コザの刺繍」。今なお服飾のまちコザにはその歴史が刻まれています。

【記者MEMO】

刺繍の需要が高かった復帰前のピーク時はおよそ20店舗あった刺繍店も現在は半数以下になっているということです。

時代とともに形を変えている刺繍。しかし、今もコザの街の刺繍店からミシンの音が聞こえ、経験に裏打ちされた高い技術は米軍人や本土からの注文を今も呼び込んでいます。