去年取材した際の「みやの森カフェ」

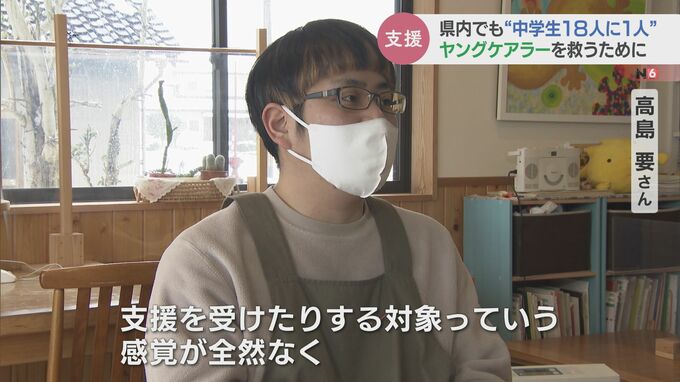

1年前、このカフェで取材した高島要(たかしま・かなめ)さんは、幼いころから脳性まひの兄をケアしてきた「ヤングケアラー」でした。

脳性まひの兄をケア 高島要さん:「兄弟を日常的にケアしている自分が何かしたらサポートを受けたり、支援を受けたりする対象っていう感覚が全然なく。本音を我慢したりある種自分を殺すというか、そういう習慣をつけてきたので」

しかし、高島さんは7年前、突然、うつ病を発症。

療養中にこのカフェで同じ経験をした人と出会い、次第に自分が抱えてきた問題を自覚することができたといいます。

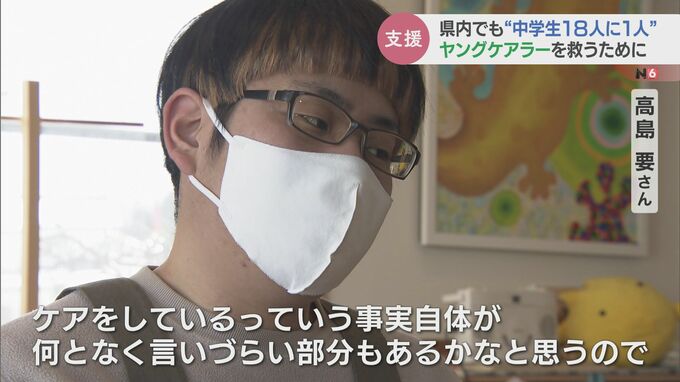

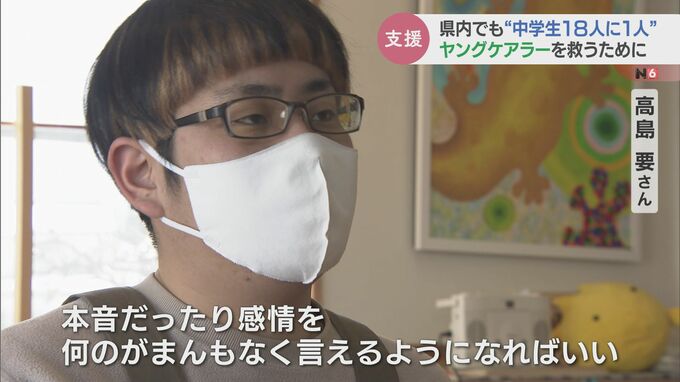

脳性まひの兄をケア 高島要さん:「ケアをしているっていう事実自体が何となく言いづらい部分もあるのかなと思うので、そういうところもうまく工夫されたり配慮されたりして本音だったり感情を何の我慢もなく言えるようになれればいいんじゃないかなって思います」

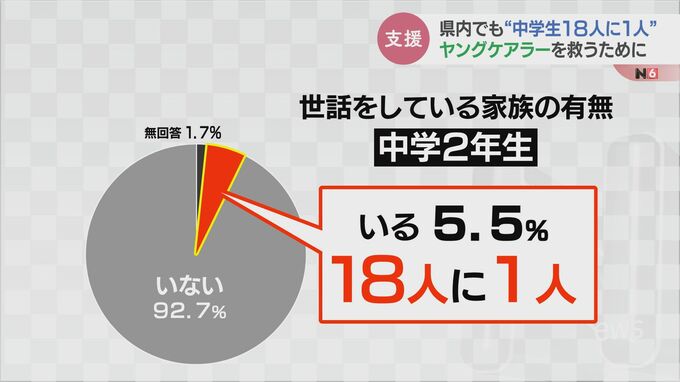

ヤングケアラーについて、富山県が初めて実施した実態調査は、県内すべての中学2年生と高校2年生を対象に、ウェブ形式で行われました。

その結果によりますと「世話をしている家族がいる」と回答した中学2年生は、全体の5.5%で、18人に1人にあたります。

また、高校2年生は全体の4.2パーセントで24人に1人の割合となります。中高生ともに国による全国調査とほぼ同じ傾向となっています。

「世話をしている家族」は、中学生では「父母」「祖父母」「きょうだい」が同じ割合で高校生では「父母」が最も多くなっています。

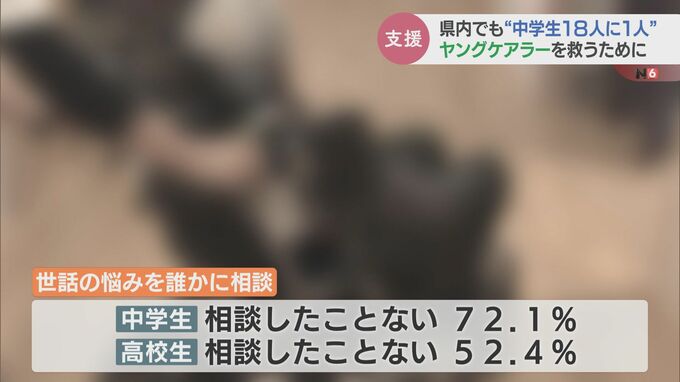

また「世話の悩みを誰にも相談したことがない」中学生は7割以上、高校生では5割以上いることがわかりました。

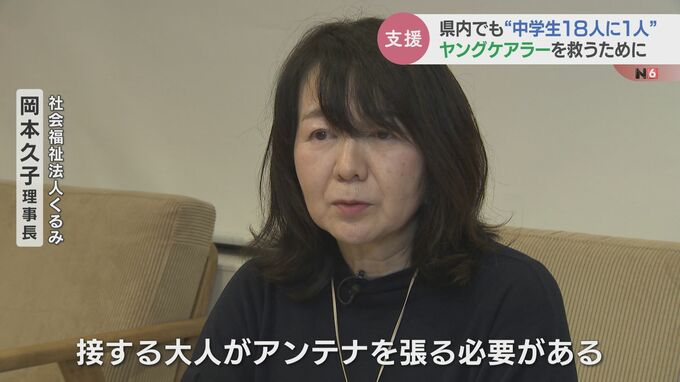

障害のある子どもたちやその家族の支援に取り組んできた高岡市の社会福祉法人くるみの岡本久子(おかもと・ひさこ)さんに、調査結果を見てもらいました。

社会福祉法人くるみ 岡本久子理事長:「声を出せない、それが問題だと思っていない子どもさんたちの姿が見えてくるなと思いました」

岡本さんは、自分からSOSを出さない子どもたちの声を学校や福祉の現場や地域の大人がすくい取る必要があると話します。

社会福祉法人くるみ 岡本久子理事長:「例えば子どもさんの宿題がなかなか出せないとか、遅刻が多いとか、疲れてるとかいうようなことがあったら、あ、そういう可能性があるかもしれないなって接する大人がアンテナをはる必要はあるかなと思いました」