多様性を尊重する社会の動きの中で、性別などに関係なく着用できる「標準服」が広がりをみせています。なかには、標準服の導入を機に服装の規定を変える学校も。教育現場で進む「多様化」を取材しました。

大分市のデパート、トキハ本店。売り場には1月上旬から中学校の制服の特設コーナーが設けられています。

(買物客)「これは男の子用ですか」

(店員)「お子様が着たいという時にはジェンダーレスの時代なので」

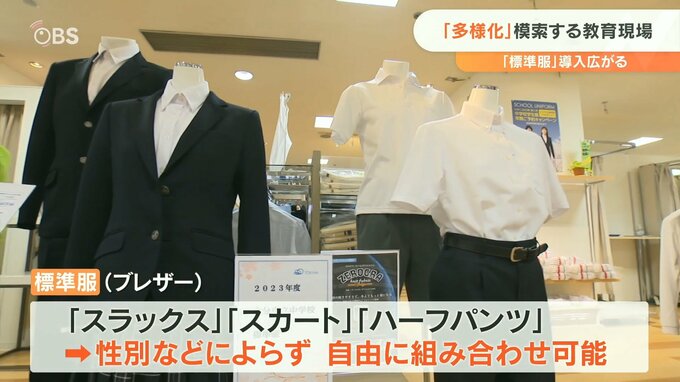

大分市の市立中学校では性の多様性や機能性に配慮した制服「標準服」が今年4月から導入されます。標準服はブレザー型でスラックス、スカート、ハーフパンツを性別などによらず自由に組み合わせることができます。

標準服のブレザーは真っすぐなシルエットと丸みのあるシルエットの2タイプ。名称は「男子用」「女子用」ではなく、「I型」「II型」に。この春中学生になり、取材に応じてくれた男の子は「I型」を選択しました。

(新中学1年生)「これを着て中学校に行けるとなると楽しみ。学ランも着てみたかったけど、変わった感じでいい」

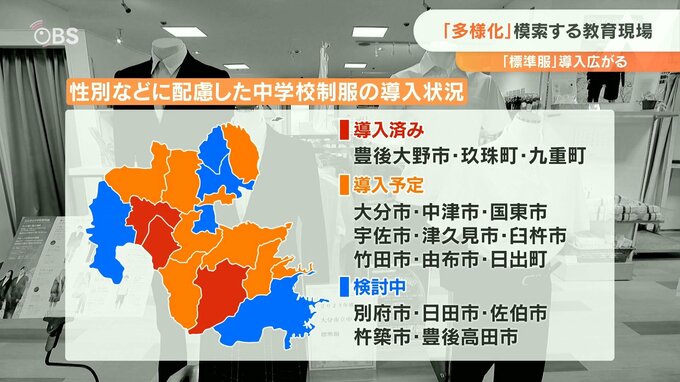

多様性に配慮した中学校の制服の導入状況について、OBSでは県内18市町村を取材。その結果、すでに導入している自治体は3つ。導入が決まっているのが9つ。検討中が5つ、姫島村は未定で、ほとんどのところで見直しの動きが広がっています。

ジェンダーに詳しい専門家は制服の見直しにより、性の多様性だけでなく子どもたちが着用のあり方を自ら考える良いきっかけになると歓迎します。

(立命館アジア太平洋大学・井口由布教授)「自分で選択できるものが増えていくのはすごく重要。大人がこうしろああしろと言いがちだと思うけど、子どもたち自身が自分たちで考えていけるようになるのが大人の役目だし、教育の役目」

猛烈な寒波が襲来した26日朝の大分市立王子中学校の登校風景ではダウンジャケットやウインドブレーカーなど、様々な防寒着姿の生徒が目立ちました。