長野県諏訪地方ではその厳しい寒さを生かした特産の寒天づくりが最盛期を迎えています。

茅野市宮川の五味喜一(ごみ・きいち)商店では、早朝から生の寒天を屋外に並べる「天出し(てんだし)」の作業に追われていました。

夜の間に凍らせ、日中に乾燥…、これを繰り返すことでおよそ2週間で角寒天(かくかんてん)が出来上がります。

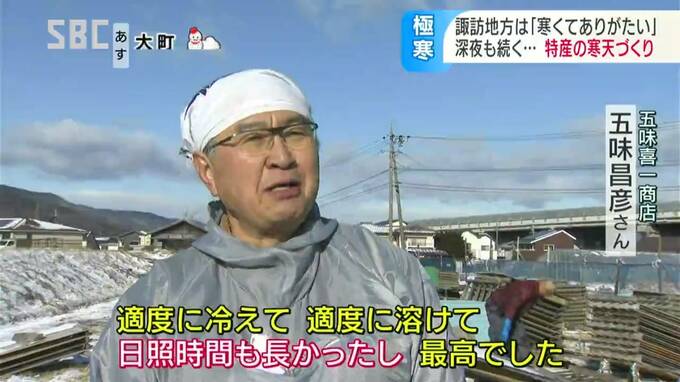

(五味喜一商店・五味昌彦さん)「今年はいいですよ、全く落ちがないです、適度に冷えて、適度に溶けて日照時間も長かったし最高でした」

諏訪地方の冬の風物詩=寒天づくり。

今も昔ながらの製法で行われています。

天出し作業と並行して、工場では原料となる海藻から塩や砂を洗い流す作業が行われていました。

午前11時、直径3メートル近い大きな釜で湯が沸くと海藻を投入します。

一度に入れると底に沈殿してしまうので、湯の動きを見ながら少しずつ入れていきます。

寒天質が溶けるまで2時間じっくりと煮たあとおよそ10時間蒸らします。

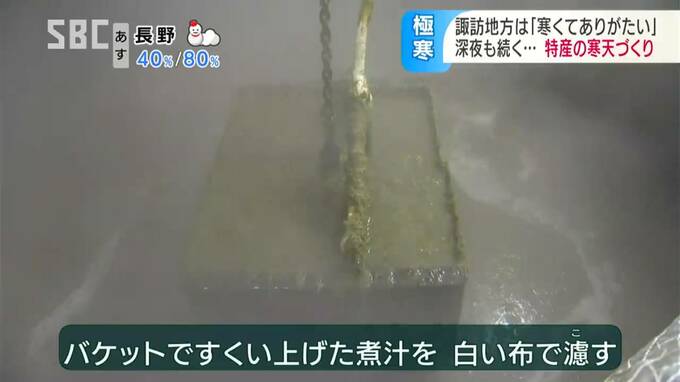

ろ過の作業が始まるのはあたりが寝静まった真夜中。

大きなバケットで煮汁を救い上げ、白い布でおおわれた四角い箱の中に流し込んで寒天液を濾します。

外は氷点下10度を下回る極寒の中、工場には寒天液の湯気が立ち上ります。

(釜場担当・渡辺哲哉さん)「その日の気温や気圧が関係してくる毎日微妙に違う感じはする」

ろ過された寒天液は緑がかった色で、およそ3時間で固まってできるのが「ところてん」です。

専用の包丁で21本に切り分け、寒空のもとにに運ばれます。

(釜場担当・渡辺哲哉さん)「きょうはちょっと寒すぎて氷が張るような感じで難しいですよね」

諏訪地域で昭和の最盛期には245軒あった寒天工場も現在は9軒に減少しました。

(五味喜一商店・五味昌彦さん)「規模は小さくなってきているが、全国の中でこの地域でしか気候のバランス的にできないんですよやってみて貴重なので維持していきたい」

諏訪地方の風物詩=寒天づくりは立春ごろまで続きます。