「宝石」カワセミの姿も~工夫で戻りつつある“多様”な環境 さらなる努力へ

「あ、見えたーっ!」

「見えた?」

「わーいっぱいいた、ほらほら」

「来た来た」

菊地さんによりますと、この冬はハクチョウがこれまでに36羽確認されているということです。

この日はサギの仲間や水に潜ってエサをとるカイツブリ、そしてカモ類など28種類の鳥が確認されました。

(菊地利明さん)

「青い色、コバルトブルーでお腹がオレンジ色ですね」

鵜住居川の河口では「飛ぶ宝石」と呼ばれるカワセミも、その美しい姿を見せてくれました。

震災前はオジロワシやハヤブサなどタカの仲間も見られましたが、エサとなるサケが川に少なくなり、最近はめっきり姿が減りました。

(釜石野鳥の会 菊地利明さん)

「野鳥の種類がとても多い。種類が多いという事は多様な環境があって、野鳥それぞれの特性にあったいろんな環境があるということなので。いつも見にきていますけれども、ハクチョウも毎年来てくれるようになりましたし、(震災の)前と同じくらいに戻りつつあるのかなと思います」

とはいえ震災前には50種類以上の野鳥が観察されていた年もあり、元の自然を取り戻すのは容易なことではありません。

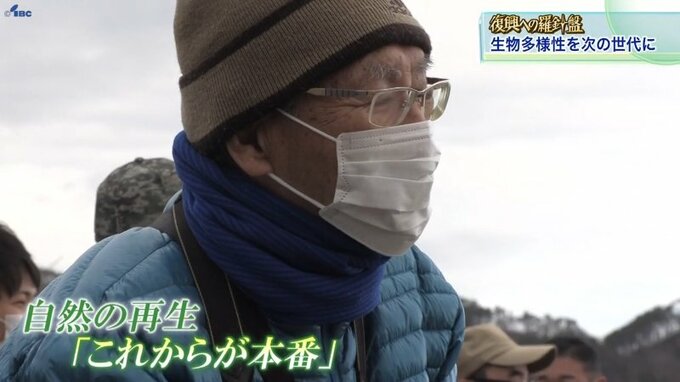

釜石野鳥の会の会長、臼澤良一さんは生き物たちの命を育む自然の再生は「これからが本番だ」と話します。

(釜石野鳥の会 臼澤良一会長)

「これだけではただ水辺ができただけで、そこの中に木があったりエサをとる田んぼがあったり畑があったりして、それがセットされて生き物にとってはそれが最終的な復興というか、そのように捉えてよろしいと思います」

多くの鳥たちが戻ってきた釜石市の片岸公園。震災前のような豊かな自然のサイクルを取り戻すには、まだまだ多くの努力と時間が必要です。