控訴審の初公判では、検察官役の指定弁護士が裁判官による現地検証や、新たな証人の出廷を請求しました。

しかし、東京高裁は、請求について「必要性がない」としていずれも不採用に…。

一方、武藤さんは、去年行われた民事裁判の判決で、一審では否定された「長期評価」の信頼性が認められたことに注目しています。

武藤さん「高裁の審理が十分だったとは思えないが、高裁の方でほかの裁判の判決も参考にしながら、十分有罪判決もかけるのではないか」

原発事故の責任を問う刑事裁判の控訴審の判決は、18日、東京高裁で言い渡されます。

【解説・関根佑記者】

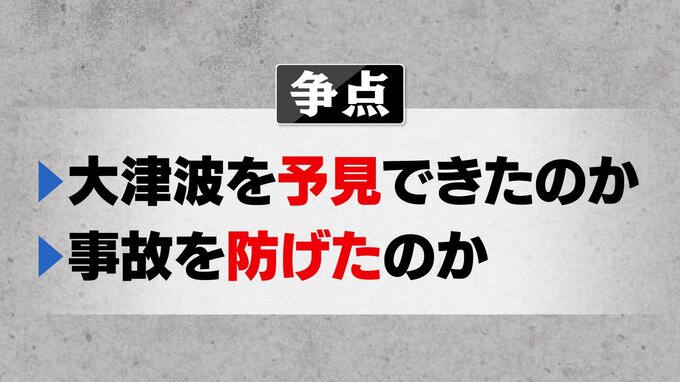

この裁判の大きな争点は、大津波を予見できたのか、それから事故を防げたのかの2点です。

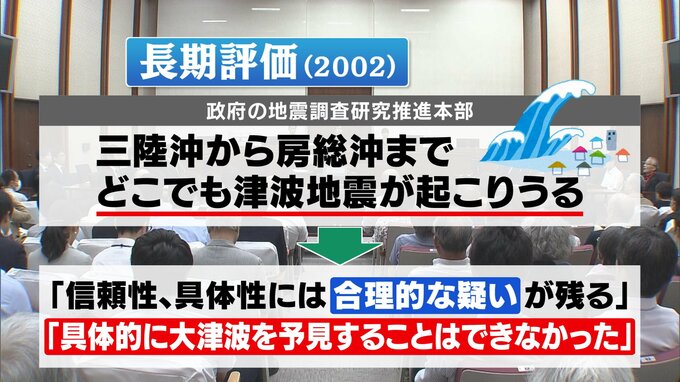

まずは大津波の予見について大きなポイントとなるのが、「長期評価」と呼ばれる2002年に政府の地震調査研究推進本部が、公表したレポートです。三陸沖から房総沖まで、どこでも津波・地震が起こりうるという内容です。

一審ではこの長期評価について「信頼性、具体性のあったものと認めるには合理的な疑いが残ると」した上で「具体的に大津波を予見することはできなかった」としています。

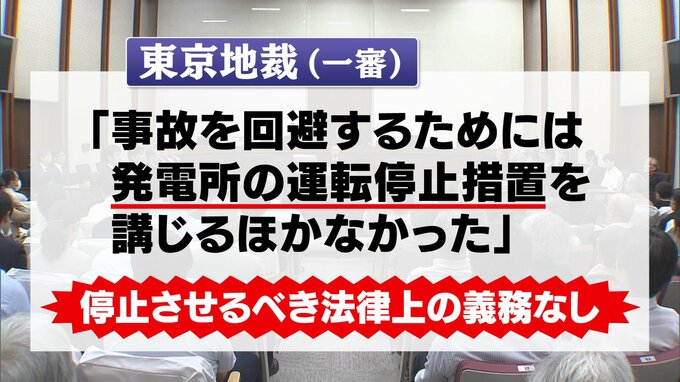

また、事故を防げたのかという点は「事故を回避するためには、発電所の運転停止措置を講じるほかなかった」とした上で、停止させるべき法律上の義務はなかったとしました。

この一審の判決が覆ることはあるのでしょうか?

一審判決後の去年、判決が言い渡された民事裁判に注目します。今回の被告3人を含む東電の旧経営陣を、個人株主が損害賠償を求めた裁判です。

この裁判で東京地裁は、「我が国トップクラスの地震・津波研究者を集めたことに照らせば長期評価の見解は、相応の科学的信頼性を有するものであった」として、長期評価の信頼性を認めました。

さらに、「事故は水の侵入を防ぐ水密化の措置を行っていれば、津波による電源喪失を防ぐことができた可能性が十分あった」として、運転停止以外の方法で電源喪失が防ぐことができたと指摘しました。勝俣元会長などに、過去最高の賠償額となる13兆円を超える賠償を命じたのです。

刑事と民事の裁判で、異なる判決となりましたが、今回の裁判にも影響はあるのでしょうか?

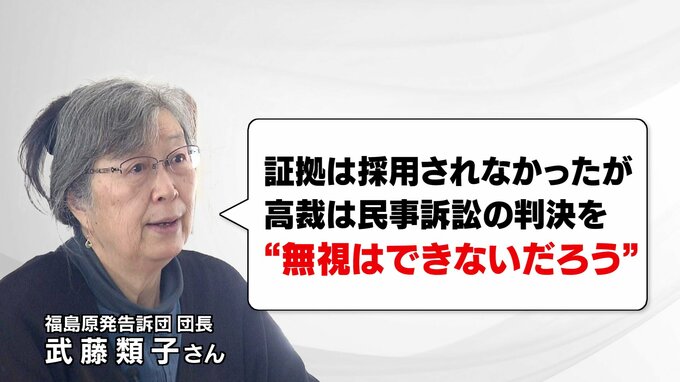

この裁判を受け、被害者参加代理人弁護士たちは、株主訴訟などの証拠を採用するよう高裁に求めましたが、不採用となりました。また、民事裁判に比べて、個人に刑罰を下すという刑事裁判は立証のハードルが難しいという点もあります。

ただ、武藤さんは、証拠は採用されなかったが、高裁は民事訴訟の判決を無視はできないだろうと話していました。

注目の判決は、18日に言い渡されます。