「弱視」への対応が幼少期から重要

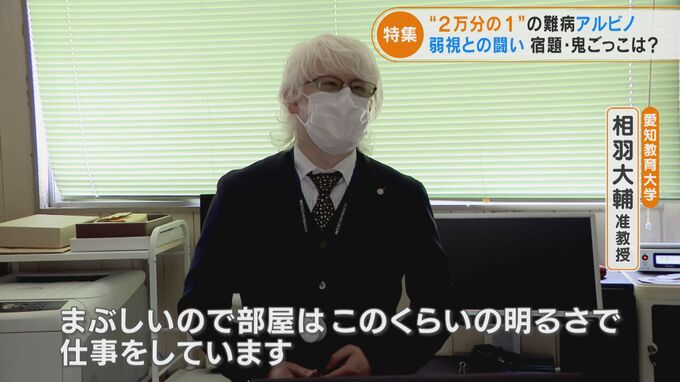

アルビノを抱えながら大人になり、いま教育現場や社会生活への対応が重要と訴えている、愛知教育大学の相羽大輔准教授(40)。教育現場での障害者支援の在り方について研究しています。

個人差がありますが、アルビノの人には光をまぶしく感じる「羞明(しゅうめい)」と呼ばれる症状があります。その為、相羽さんは研究室で照明はほとんど使わず、外出の際は、遮光眼鏡や日傘が欠かせません。

遮光眼鏡を外すと、まぶしさでほとんど目を開けられず、視野も狭くなります。キャッチボールをしてみると、遮光眼鏡をしているときは受け止められますが、外すと、太陽の光がまぶしく視界上部が、霧がかったように真っ白になり、ボールが判別できず受け取れません。日差しが特に強い日は、頭痛や吐き気を催すこともあるほどです。

(愛知教育大学 相羽大輔准教授)

「視力が0.3や0.2あって、障害者手帳を取れないアルビノの人はいっぱいいる。でも『まぶしい中でパフォーマンスを維持できるか』 となると絶対そんなことはないです」

相羽さんはアルビノの人たちの見た目については理解が広まる一方、弱視への理解が追い付いていないとしていて、特に教育現場での対応が重要だと話しました。

(愛知教育大学 相羽大輔准教授)

「小さいお子さんで特に重要になってくる。間違いなく壁にあたるとすれば、板書が取れなくなる瞬間が絶対でてきますね。これは学力以前の問題」

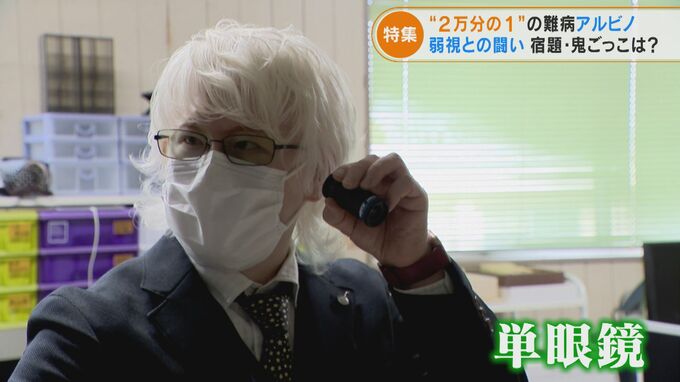

実際にアルビノの人に限らず弱視の場合、授業内容が難しくなる中学・高校で黒板の文字が見えにくく、ついていけなくなるケースが多く見受けられるといいます。その対策として、簡単な操作で文字を拡大できる、タブレット端末や片方の手が空く単眼鏡、自宅学習では拡大読書機などを積極的に活用することが必要だと相羽さんは訴えます。