■温泉の枯渇で施設が閉館

続いては、日帰り温泉施設、青森県八戸市にある「はちのへ温泉」です。

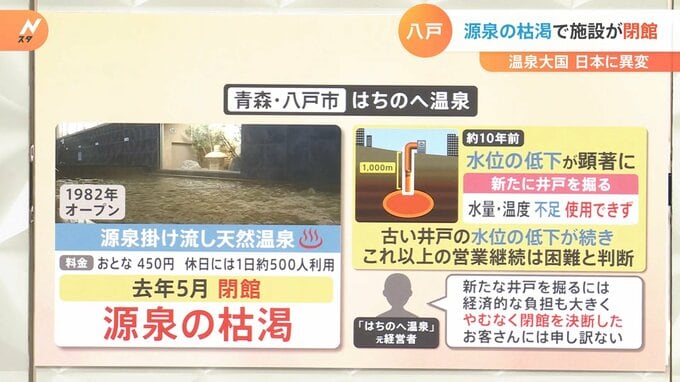

「はちのへ温泉」は1982年にオープンしました。源泉掛け流し天然温泉です。「源泉掛け流し」という言葉は、大変魅力的ですよね。料金も大人450円と安く、休日には1日約500人が利用し、皆さんに愛されていたのですが、2022年の5月に閉館となりました。

こちらも源泉の枯渇が原因なのです。ただ段々理由がわかってきたのです。経緯を見ていきましょう。

約10年前から1000m掘った源泉の水位の低下が顕著になってきました。ですから、新たに別のところに井戸を掘って温泉を掘り当てようとしたのですが、水量も温度も足りずに、温泉として使用することはできませんでした。

古い井戸の水位の低下はどんどん続き、これ以上営業を継続することは難しいと判断し、完全に枯渇してしまう前に温泉としての営業をやめることにしたのです。

元経営者の方は「新たな井戸を掘るには経済的な負担も大きく、やむなく閉館を決断した。お客さんには申し訳ない」と話していました。

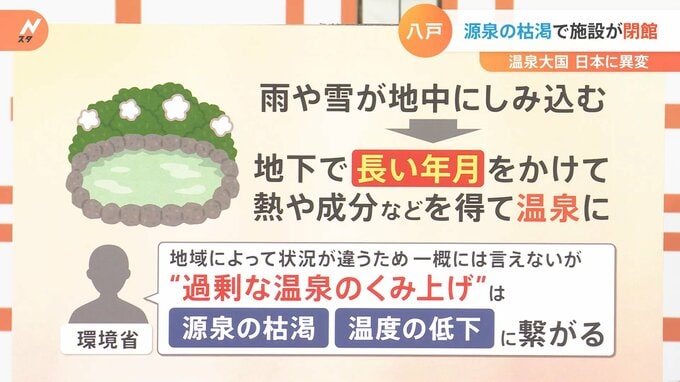

温泉はどのようにしてできるのか、そもそものところを見ていきます。

先ほど1000m掘った話もありましたが、元々は雨や雪が、地中に長い時間をかけて染み込んでいき、その地下水がさらに長い年月をかけて熱や成分などを獲得して温泉になっていきます。長い時間がかかるものですから、“限りある資源”なのです。

環境省は「地域によって状況が違うため一概には言えないが、“過剰な温泉のくみ上げ”は源泉の枯渇と温度の低下に繋がる」と話しています。

まさに先ほど石油の話をされたのととても似たことが起こっているとわかってきました。

■“おんせん県”の取り組み

こうしたことに対策をとっている自治体があります。

それが大分県です。源泉総数全国1位の5102か所、2020年環境省のHPによると、お湯の量も全国1位の毎分約30万リットル、“おんせん”県としても売り出している大分県の対策です。

別府市などでは温泉施設などの増加に伴う過剰なくみ上げを2018年ごろから、温度の低下、噴気、沸騰泉の減少など、くみ上げで現象が出ていることがわかってきたのです。

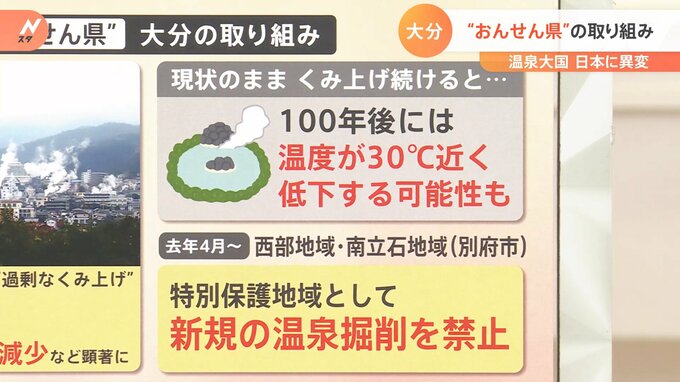

そこでシミュレーションを行いました。今の状況のままくみ上げ続けると、100年後には温度が30度近く低下してしまう可能性があると突き止めたのです。

そして対策として、2022年の4月から西部地域と南立石地域(別府市)では、特別保護地域として新規の温泉の掘削を禁止して、今ある資源を大事に使おうと決めたということでした。

日比麻音子キャスター:

温泉は温泉1ヶ所だけではなくて、施設とか村とか、むしろ地域のカルチャーを作るものでもあるので、すごく難しい問題ですね。

米イェール大学助教授 経済学者 成田悠輔さん:

温泉好きなので、今日一番切実なニュースでした。これから温泉入るときは、ちゃんと祈りを捧げて感謝してから。

ホランキャスター:

大抵のことはあまり興味がないと・・・。

米イェール大学助教授 経済学者 成田悠輔さん:

温泉にはあります。

ホランキャスター:

よく行かれるんですか?

米イェール大学助教授 経済学者 成田悠輔さん:

よく1人で行ったりします。

ホランキャスター:

結構シビアな問題ですよね。

山内キャスター:

その割には温度が低かったので、少し不安になりながらプレゼンテーションしていましたが

ホランキャスター:

温泉だけに。

米イェール大学助教授 経済学者 成田悠輔さん:

テンションは低いんですが、温泉の温度は高めで。