■物価上昇率4.0%の衝撃

ついに物価上昇率が4%になりました。10日発表された東京都区部の12月の消費者物価指数は、生鮮食品を除いた総合指数で、前年同月比4.0%の上昇となり、11月の3.6%から伸び率が拡大しました。上昇率4%台は、なんと1982年4月以来のことです。注目される12月の全国の消費者物価指数は、20日に発表されますが、ガソリンなどのウエイトが東京よりも大きくなるため、こちらも4%乗せの可能性が高くなっています。

■実質消費支出はついにマイナスに

40年ぶりの物価高となれば、人々が先行きに不安を感じるのは、当然のことです。同じ10日発表された11月の消費支出は、物価変動を除いた実質で、前年同月比1.2%減少しました。マイナスになるのは6か月ぶりのことで、コロナによる行動規制がなくなった夏場以降、盛り上がった消費支出は、8月をピークにじり貧です。12日に発表された街角景気調査でも、消費者の節約志向の強まりを懸念する声が各地から上がっています。

■最大の課題は、「賃上げ」

今年の日本経済にとっては、こうした懸念が景気失速を招かないようにすることが何よりも重要です。ここで景気を失速させてしまえば、10年以上にわたって追い求めてデフレ脱却への努力が水の泡になってしまいます。物価上昇を補える賃上げが、今年の日本経済の最も重要な課題であることは疑いありません。

11日にユニクロを展開するファーストリテイリングが国内正社員を対象に年収を最大4割引き上げると発表するなど、大手を中心に5%以上の賃上げを表明する企業が相次いでいます。中小企業を含めて最大限の賃上げを期待したいところです。日本経済にとって、物価と賃金の両方が、まずは「名目」で上がって行くことが、何より重要です。

■最大の懸念は、岸田政権

一方で、最も心配なのが、岸田政権の経済政策への姿勢です。昨年末の防衛費倍増計画にあたっては、いとも簡単に事実上の所得税増税を決定しました。法人税増税はともかくとして、このタイミングで所得税増税などあり得ない選択だと、私は思います。

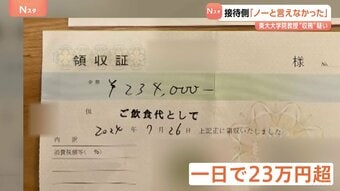

5年間で必要とされる防衛費増額分は43兆円、その内わずか年2000億円を埋めるために、あらゆる所得階層に付加税を課すという決定。安倍・菅政権時代には、手が付けられなかった「増税」に向けて、まずは既成事実を作る試みのように見えます。

岸田政権は、異次元の子育て支援策も策定中です。そのための負担増検討を公言し、自民党幹部からは消費税増税も、との声まで上がりました。

■可処分所得の増加こそ、目指すべき道

岸田政権がやるべきことは、家計の可処分所得を増やすこと、その一点です。新しい資本主義なんて小難しい言い回しなど何の役にも立ちません。税だけでなく、社会保険料や役所の手数料など、家計の公的コストを上げない、できれば引き下げること最も求められています。それでこそ、賃上げの効果を最大化することになるのです。

「負担増を先送りしてはならない」などという表面的な責任感だけで、いたずらに「負担増」を求める姿勢は、国民の理解が得られないばかりか、自ら景気失速を招いているようなものです。アベノミクス開始以来10年、大きな副作用の末に、これまで達成できなかった「デフレ脱却」がようやく目の前に見えて来ています。ここが正念場です。この絶好の機会を、時の政権自らが潰してしまってはいけません。

岸田さん、自らの「歴史的使命」に酔う前に、目の前の「歴史的課題」の解決に、まずは全力投球してはいかがですか?