■なぜ海藻やプランクトンが大幅減少?その要因のひとつは意外にも…

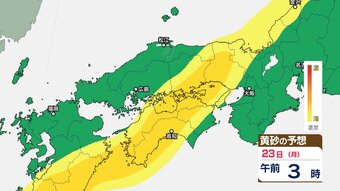

その要因の一つが海の「"貧"栄養化」です。

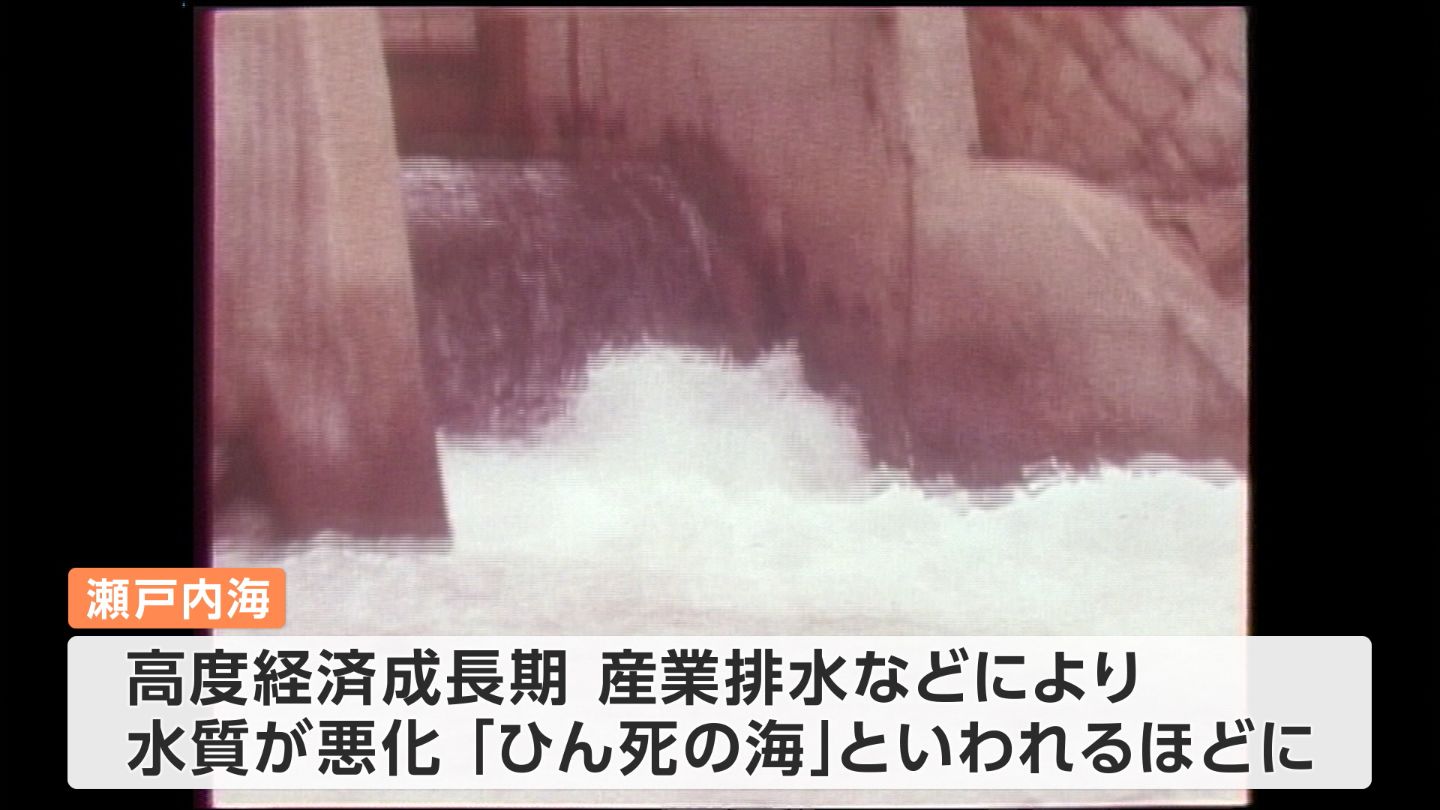

かつて、瀬戸内海は、高度経済成長期の産業排水などにより水質が悪化。赤潮が増え、魚も住めない「瀕死の海」と言われていました。その後、法律により赤潮の原因となる窒素やりんが瀬戸内海に流れ込むのが制限され、海の水質は大きく改善されました。

しかし、大幅に減少した窒素やりんは、海藻やプランクトンが増えるために必要な「栄養塩」でもあります。他にも、埋め立てや海砂の採取など人間の営みにより食物連鎖のバランスが崩れ、スナメリも減少したと考えられています。

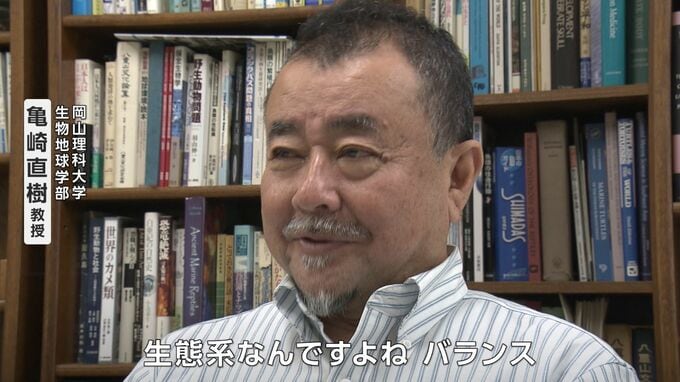

生態系のバランスがとれた海を模索することが必要

生態系のバランスがとれた海を模索することが必要

(岡山理科大学 亀崎 直樹 教授)

「我々は何を大切にしないといけないかというと、生態系なんですよね。バランスなんですよ。とにかく正しい循環方法を考え直そうということを人々は模索しないとだめだな」

瀬戸内海は「人間が管理できる広さ」

瀬戸内海は「人間が管理できる広さ」

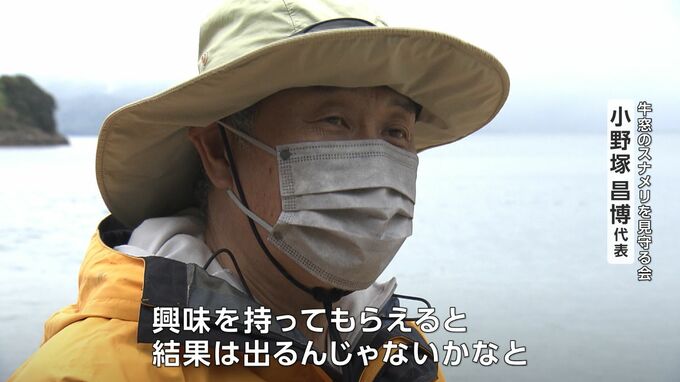

(小野塚 昌博 さん)

「(瀬戸内海は)汚そうと思ったらすぐ汚れちゃうし、きれいにしようと思ったら、割と早くきれいにできたりするので、管理できる海なので、人間が。興味を持ってもらえると、結果は出るんじゃないかなと思います。(スナメリは)瀬戸内海の宝物ですね」

いつまでも「きれいで」「豊かな」瀬戸内海に…

いつまでも「きれいで」「豊かな」瀬戸内海に…

私達の身近な海にいるだけに、人の行動の影響を受けやすいスナメリ。環境の指標とも言われるスナメリを知ることは、きれいなだけではなく豊かな海とは何かを考えるきっかけになるかもしれません。