「海のほ乳類」と聞くと何が浮かびますか?イルカ?クジラ?画像のこの生き物も「海のほ乳類」で、私たちのすぐそばに古くから住んでいます。”瀬戸内海の環境のシンボル”とも言われるこの生き物に今、異変が起きています。

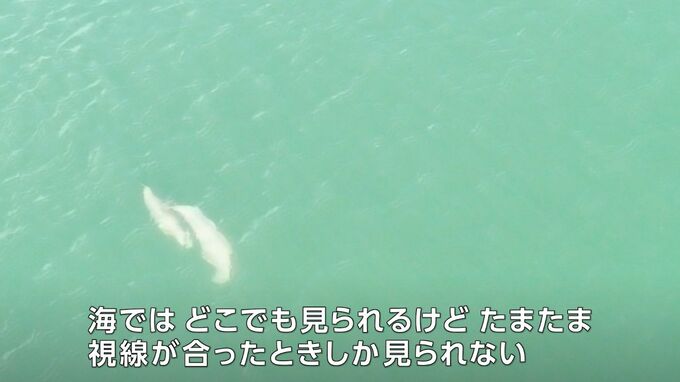

海を泳ぐ二頭の生き物。親子でしょうか?その正体は…「スナメリ」です。イルカの仲間で最も小さいとされる種類ですが背びれはありません。「砂」に「滑る」とも表記されます。こんな愛らしい生き物が瀬戸内海に生息しているのです。

■愛らしい姿の”スナメリ” 瀬戸内海の環境のシンボル

(岡山理科大学 生物地球学部 亀崎直樹 教授 )

「ククククククというね、それは音波で距離を測っているのに使う音なんですけどね。イルカの鳴き声みたいなもんですわ。イルカの鳴き声より小っちゃな声ですね」

スナメリを研究する岡山理科大学の亀崎直樹教授です。

(岡山理科大学 生物地球学部 亀崎直樹 教授 )

「吻端(ふんたん・目と目の間)が短いでしょとかね。普通のイルカだったら長いんだけど、これ(スナメリ)は短いですね。歯は全部抜けちゃってるけれど、すべて埋まってますね。こういうところに埋まってるんですよ」

(記者)

「歯が小っちゃいですね」

(亀崎 直樹 教授)

「うん」

■臆病で人に近づかないスナメリ 海ではなかなかお目にかかれない

臆病で近づかないので 撮影は極めて難しい

臆病で近づかないので 撮影は極めて難しい

(岡山理科大学 亀崎 直樹 教授)

「海ではどこでも見れるんだけど、たまたま視線が海から出たスナメリと合った時しかみられないよね。性格は臆病。めちゃめちゃ臆病ですね。人に触れないし、人のそばに住んでる割には姿を見せてくれないしね」

人にあまり近付かないため、未解明な部分がまだまだ多いスナメリ。生態を追い続ける亀崎教授は、邑久町沖で貴重な瞬間の撮影に成功しました。

貴重な捕食シーンの撮影に成功

貴重な捕食シーンの撮影に成功

(岡山理科大学 亀崎 直樹 教授)

「こんなに餌を投げて、食べているところはないですよ。これは日本でもここだけですよね」