■「(レバーを引く)刑務官は、当日それが終わったら家に帰されます」

もう一つの裁判、これも大阪拘置所の死刑囚3人の訴えによるものだ。焦点は執行手段だ。

内容は「絞首刑は“残虐な刑罰”を禁じた憲法などに違反する」というもの。確かに憲法36条には「拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる」とある。だが1948年の最高裁の解釈で「火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆで」は残虐だが、絞首刑は該当するとは考えられないとされている。さらに1955年の判例では、海外で採用する「絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺」などに比べ絞首殺が人道上残虐とは認められない、としている。

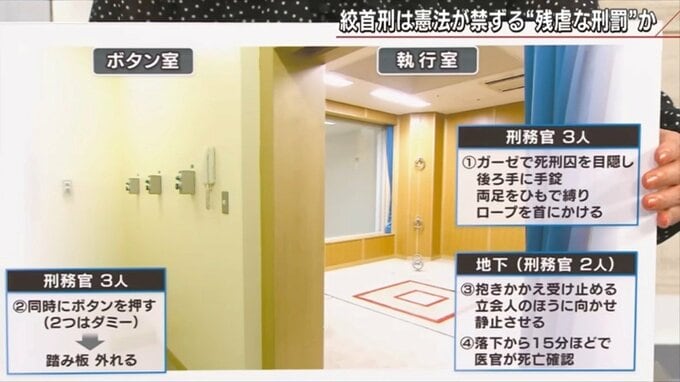

日本の絞首刑。段取りはこうだ。

(1)刑務官3人で死刑囚のガーゼで目隠しをし、後ろ手に手錠、両足を縛り、首にロープをかける

(2)執行室の隣のボタン室に3つのスイッチがあり、2つはダミー。3人の刑務官が3つのボタンを同時に押すと、執行室の床が開く。

(3)執行室の地下には2人の刑務官がいて、対象を抱え立会人の方を向かせる。落下から15分ほどで医官が死亡を確認する。

野口氏も死刑執行に携わった経験があった。

元刑務官 野口善國弁護士「あの頃はボタンじゃなくてレバーでした。3人が同時にレバーを下げると、床板が一度跳ね上がってから一気に抜けるんです。で、下に落下してからブランブラン揺れてますよね。私は警備隊の人と一緒にロープを掴んで、床に空いた四角い穴から一部始終を見てました。医務課長が聴診器で心臓を診るんですね。上から見てると、まだ心臓が動いているのが見えるんです。もちろん助けられないんですけど、今助けたら、この人助かるんじゃないかって、そんな妄想を持ちながら見てました」

前述の死刑執行のテープでも分かるが、その時は床板が抜けて死が確定するまで14分2秒を要している。野口さんの頃は死刑囚には執行を前日告知していたが、3つのボタン(かつてはレバー)を押す担当は当日指名されるという。

元刑務官 野口善國弁護士「というのは、事前に指名したらみんな休んじゃうんですよ。休まれたら困るんで、ほんと 1時間くらい前に言い渡すんですよ。(どのレバーがダミーじゃないかわからない?)だいたい新人とかにはやらせないんです。古い順番でやるんです、で、一回やったらもう終わり。職員は300人からいますから。(わからないとはいえレバーを引く心理的負担は?)その係になった刑務官は、当日それが終わったら家に帰されます」

日本はこの絞首刑を150年変わらずに選択してきた。残虐性は一概には判断できないが、実際に現場にいた野口氏は言う。

元刑務官 野口善國弁護士「職務として執行しているんですが、やっぱり人を殺してるっていう実感は凄くあって、立ち会った医師から“死人の顔よりお前の顔のほうが青いで”って言われたのは覚えてますね」