「学びの機会」の喪失 私たちにできることは

山形キャスター:

もう一つ、小児科医の川口さんが課題として挙げたのが「学びの機会」でした。

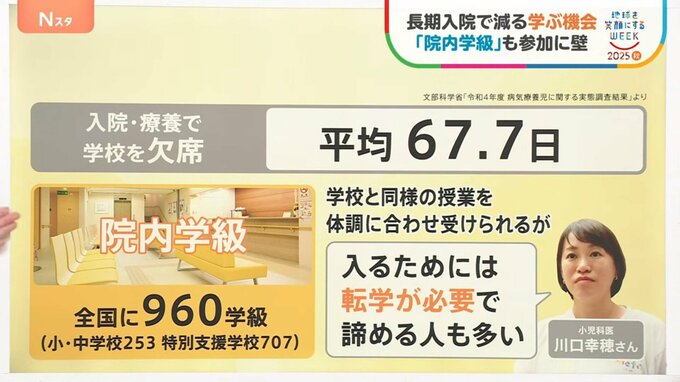

文科省によると、入院・療養で学校を欠席しなければいけない平均日数は、67.7日です。学校の出席すべき日数が約200日前後ですので、約3分の1の日数を休まなければいけない子どもたちがいるのです。

(文部科学省「令和4年度 病気療養児に関する実態調査結果」より)

そんな学校に通えなくなった子どもたちを受け入れる施設が、「院内学級」です。公立の小中高校、特別支援学校などが病院内に設置されていて、全国に960学級あります。

ここでは、学校と同じように授業を体調に合わせて受けることができるのですが、小児科医の川口さんによりますと、「入るためには転学が必要で、諦める人も多い」ということです。

井上キャスター:

まず、多くの方にこの現状を認識してもらうことが大切ですよね。

岸谷さん:

一個人がどうこうというのは、正直難しい。

それでも、周囲にそういう人がいたときに、まずは実際にこういう状況があるんだと認識してもらうこと。

それから、国に対してムーブメントを起こしていくことがすごく大事だと思います。社会全体がこの問題に注目しているけれども、国はどうするのかと提起することです。

僕が視察に行った国立病院は、トイレのペーパータオルを廃止したり、職員用の廊下の電気を消したりするなど、資金繰りがとても大変だと言っていました。

高度医療を包括する国立病院にしわ寄せがいくような状況に、「予算を増やしてください」と声を挙げること。

また、対象となっている子どもと遭遇したとき、少し連絡を取ってあげよう、繋がりを作ってあげようと行動を起こしてもらうこともすごく大事だと思います。

今回、この問題を取り上げていただいて、ご覧になっている皆さんに知っていただけたことは本当に大きな一歩だと思っています。

過去の自分と重ねて、何か行動しなきゃという気持ちがすごく強くて、僕が出演することによって、「小児慢性特定疾病」について知ってもらえる、いろんな人の耳に入ることが大きな一歩だと思います。

==========

<プロフィール>

岸谷蘭丸さん(24歳)

ボッコーニ大学在学

岸谷五朗と岸谷香の長男

海外大受験塾「MMBH」設立

教育・多様性などを発信