岸谷蘭丸も経験「幼少期の入院」社会とのつながりが希薄に

岸谷さんとともにイベントを主催した、小児科医の川口幸穂さんによると、「小児慢性特定疾病」には多くの課題、壁があるということです。

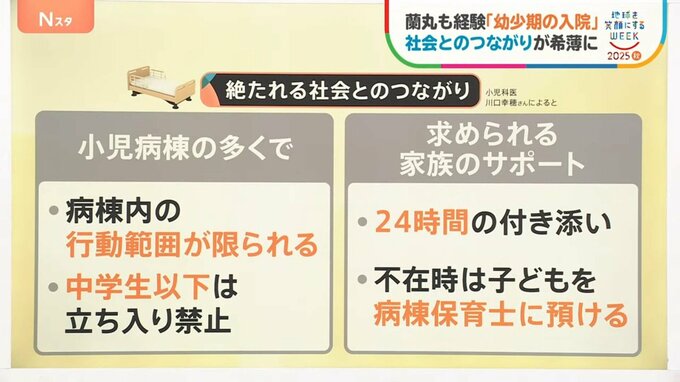

まず小児病棟の多くで、▼病棟内の行動範囲が限られ、▼中学生以下は立ち入り禁止になっています。患者は同級生や友達とは会えず、コミュニケーションを取れるのはサポートしてくれる医師や看護師、親だけに限られてしまうという状況です。

また、求められる家族のサポートとして、▼24時間の付き添い、▼不在時は子どもを病棟保育士に預けるといったケースも少なくないということで、時間的・経済的にも負担が大きくなっています。

「周囲の人たち全員の人生が変わってしまう」経験者が語るつらさ

岸谷さん:

自身の病気によって、親や周囲の人たち全員の人生が変わってしまうというのがすごく大きいと思います。

僕が入院した病院は、1日に1時間しか面会できませんでした。4~5歳の一番親に甘えたい、親と寝たいという時期に、ほとんど親に会えないまま過ごしました。2~3時間ずっと窓に張り付いて、親がいつ来るかなと待ちわびたのが思い出です。

その大変さがあまり周知されていません。

「小児慢性特定疾病」は約800種類の対象疾病があるのですが、患者数は確認されてない人を含めると全国に約15万人~20万人もいます。

自分の子どもが対象者になる可能性があり、学年やクラスに1人はいてもおかしくない確率です。その中で、社会がもう少し理解を持ち、社会全体でサポートしてあげられるようになるとすごくいいなと思っています。

出水麻衣キャスター:

闘病されているとき、「親に会いたい」という思いの中で、例えば絵を描きたいという没頭できる行為は、岸谷さんをどのように救ってくれましたか?

岸谷さん:

病室って狭くて何もなくて、何もしてはいけない環境です。そんな中で唯一許されるのは、本を読んだり、絵を描いたりすることだけでした。

でも、すごく狭い病室の中で一気に自分の世界をガーッと広げられるというのは、子どもにとっては救いだと思います。

僕も本ばかり読んで、絵ばかりを描いて、それを人に見てもらって、褒めてもらうことはすごく嬉しかった思い出があります。

今の子どもたちも「同じなんだ」と知ることができて共感しました。

特にメタバースが誕生して、病院の中からでも外と繋がれるのは、子どもにとってひとつの成功体験になると思っています。

これはもっと広がってほしいし、病気の子どもだけではなく、例えば学校に通えない子ども、何かしらの理由で外に出られない子ども、そういう子どもたちがインターネットの発展で社会と繋がれるのは、すごく素晴らしいことです。頑張ってほしいなと思います。