語り部から企画者へ、伝える手法へこだわり

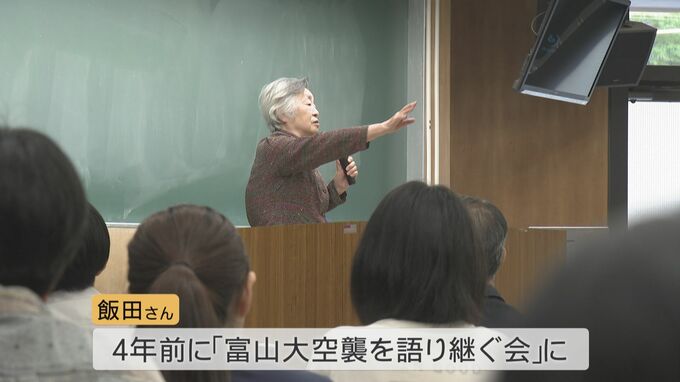

飯田恭子さん「大きく伸びをしてください。私はできません。私の手はここまでしかあがりません」

飯田さんは、4年前に戦争体験の継承に取り組む市民団体「富山大空襲を語り継ぐ会」に入りました。

この日は、金沢大学の戦争体験継承セミナーで「語り部」として自身の空襲体験を語りました。

飯田恭子さん「(防空壕の中は)熱くて熱くて、もう周りに火が来るのにどうしてこんなところにいるのかと思うくらい、ただただ震えるだけで。自警団の団長が『逃げるな』『逃げる奴は非国民だ』っていうわけですね。何のことかわかりませんでしたけど、それだけ耳に残っています」

飯田恭子さん「生きるということは、生きているっていうことは、やっぱりつないでいかないといけないものがあるということを、私、最近年とってから認識しているんです」

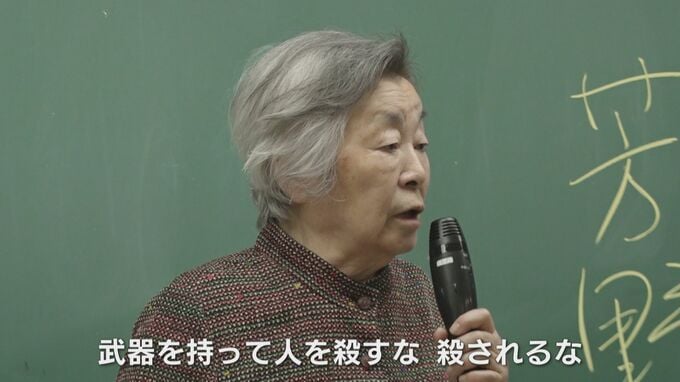

飯田恭子さん「武器を持って人を殺すな、殺されるな、それを言いたい、それだけです」

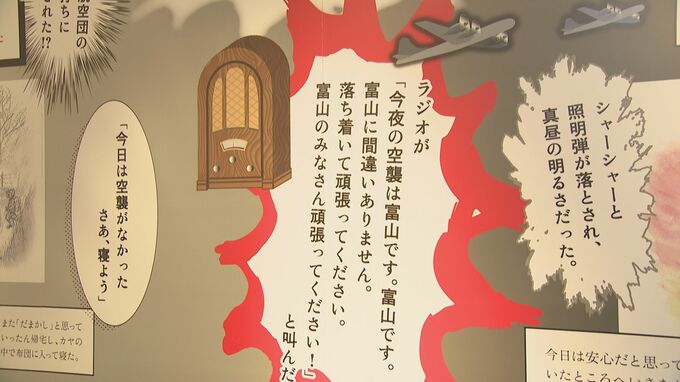

戦後80年のことし、飯田さんが実行委員長となり企画したのが「富山大空襲」展です。

パネル展示で空襲の実態を伝える「語り継ぐ会」としては初めての大規模な企画展でした。

飯田恭子さん「表現方法というのはたくさんあるわけですよ。語り継ぐっていうのは『語る』っていうイメージが強かったんじゃないでしょうかね」

飯田さんがこだわったのは、富山大空襲の体験者の目線でした。

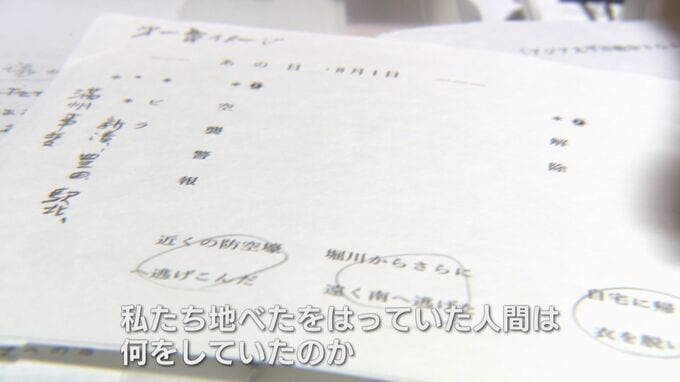

飯田恭子さん「私たち地べたを這っていた人間は何をしていたか、例えばの話、こういう風にしていきましょうよと」

長年「語り継ぐ会」が集めてきた空襲の体験談から証言を選び出し、デザイナーと構成やデザインを練り上げ、自身のアイデアと思いを形にしていきました。