特定小型原動機付き自転車「特定原付」。名前に自転車とついていますが、分類としては「原付」にあたり、漕こがずに電気で動く新しい乗りものです。どんな乗り物なのか、交通ルールはどう適用されるのでしょうか。

特定小型原動機付自転車とは

警視庁によると次の基準をすべて満たすものが「特定原付」

・車体が長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下

・原動機は出力0.6キロワット以下の電動機

・時速20キロメートルを超えない

・走行中に最高速度の設定変更ができない

・オートマチック・トランスミッション機構

・最高速度表示灯

・道路運送車両法上の保安基準に適合

・自賠責保険の契約

・ナンバープレートの取り付け

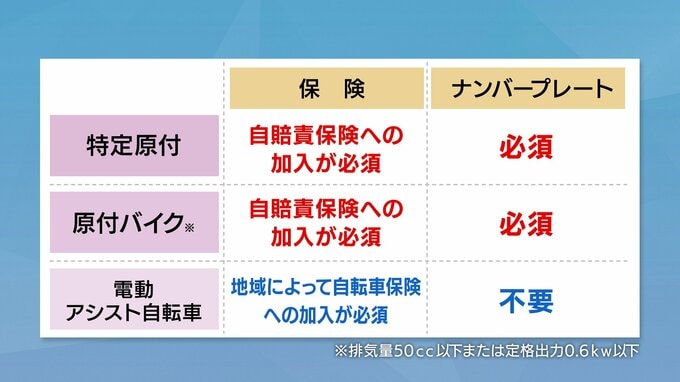

「特定原付」「原付バイク」「電動アシスト自転車」の交通ルールの違いは?

まず、運転できる年齢は特定原付と原付バイクが16歳以上、電動アシスト自転車は制限なしとなっています。ただし、運転免許は特定原付が「不要」原付バイクは「必要」となっていてここが大きな違いです。

また保険については、特定原付と原付バイクが自賠責保険への加入が必要で、合わせてナンバープレートも取得しなければなりません。そして「特定原付」は条件次第で歩道を走ることができます。

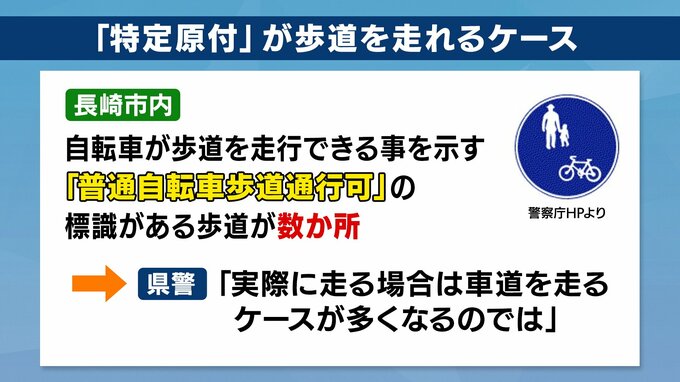

その条件は、まず最高時速を6キロとするモードに設定を変更し、最高速度表示灯と呼ばれる緑色のライトを点滅させる必要があります。この装置は基本的にメーカーによって設置されています。

ただし走行できるのは自転車が走れる歩道のみで、長崎県警によると長崎市内では走行できることを示す「普通自転車歩道通行可」の標識が数カ所しかないので、「実際は車道を走るケースが多くなるのでは」と話しています。