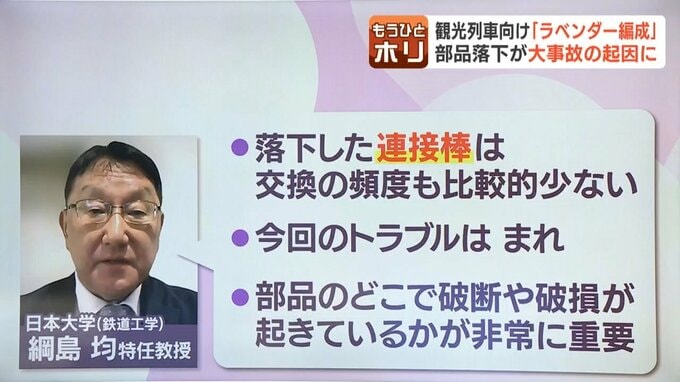

専門家の見解「今回のトラブルはまれなケース」

堀内大輝キャスター)鉄道工学が専門の日本大学の綱島 均特任教授は、

「落下した連接棒は急激に摩耗することはなく、交換の頻度も 比較的少ない部品で 今回のトラブルはまれなケース」と考えていますが、それだけに「どこで破断や破損が起きているかを調べることが非常に重要」と指摘しています。

堀キャスター)2011年には、石勝線で火災事故が起きています。徹底的な原因究明が必要かと思いますが…。

コメンテーター アンヌ遥香さん)今回、乗客が2時間列車にとどまり続けるということがあったわけで、これは少し長すぎるのではないかという印象。例えば、自分の家族が乗っていたと聞いた時に、一刻も早くその場から離れてほしいと思ってしまいます。今回の列車は、比較的新しい車両ということですが、一方で、非常に老朽化も問題になっていて、点検が大事なのと同時に、一刻も早くどうやって乗客を避難させるかということも徹底して考えてほしい。

堀キャスター)観光列車として使う列車ですので、これから冬の観光シーズン、北海道のイメージのためにも安全を情報発信することも大切になりますね。

コメンテーター 福島和可菜さん)旅をする人は移動も旅の楽しみのひとつ。列車から見る車窓や安心感をもって北海道を楽しむ人ばかりかと思いますので、安全と信頼を皆さんにお知らせしてほしい。原因がわからないというのが気になります。

堀内キャスター)エンジンは非常に丈夫に作られているそうなので、あまり年数が経たずに壊れるというのは考えづらい。外から見てわからない傷や内部の傷など、目視でわからない可能性も考えられる。仮に先頭車両で同じようなことが起きていると、部品が落下すると、後ろの列車がレールで踏んでしまうなど、可能性は低いものの、脱線にもつながりかねない。

堀キャスター)運輸安全委員会の調査報告では、2011年の石勝線の脱線事故でも、列車からの部品の落下が指摘されています。事故の大きさにかかわらず、徹底的にきちんと調べてほしいと思います。