三方を海に囲まれた山口県。漁業に向いた環境にも思えますが、県内の漁業は担い手の減少、高齢化や漁獲量の低下など、厳しい状況に置かれています。そうした中で、漁業の世界に足を踏み入れた男性がいます。代々続く漁師の家系で、大学卒業後、親のあとを継ぎました。仕事の厳しさを感じながらも「漁師は天職」と言い切る男性の仕事と、夢に迫りました。

全国より急速に進む高齢化・担い手減少

まずは、今、山口県の漁業がどうなっているのか見てみましょう。山口県水産振興課によりますと、2018年の県内で漁業に従事する人の高齢化率は58.6パーセントで、全国で2番目に高くなっています。農業などほかの分野と同様に担い手不足は深刻なようです。県の担当課に現状を聞きました。

山口県水産振興課 藤濱朋哉さん

「やはり減少傾向にあるといえると思います。全国でみても高齢化率は平均より上にあって、そうなると廃業する人の数と新規で加入する人の数では、どうしても廃業する人の方が大きくなってしまって…」

先細りの懸念…担い手確保が急務

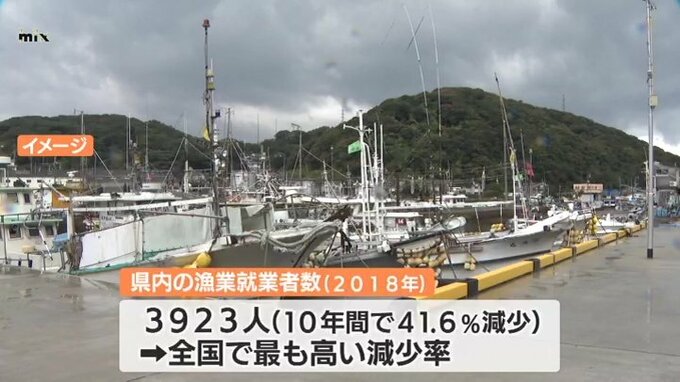

2018年の県内の漁業就業者数は3900人あまりで、10年間の減少率は41.6パーセントと全国で最も高くなりました。人が減ったことに伴い、漁獲量も下がってきていて、県は募集、研修、就業…と段階を分けて、人の確保や支援金の支給など対策を講じています。

藤濱さん

「漁師さんは昔からある文化や技術を、言わば職人の集団みたいな形で今まで継承してこられています。そういう職人、職人技を持ってる人たちをすごく尊敬しています。若い漁師のかたがたには、次世代の担い手として続けていってもらえたらと思っています」

ここ数年新たに漁業に就く人は年間60人ほどで推移しています。一方、漁業を辞める人のほうが圧倒的に多く、産業が先細りしてしまう心配はぬぐうことができません。

漁業の世界で奮闘する男性、幼いころから身近な漁師に

本田宗則さん、33歳。江戸時代から続く漁師の家系で5代目です。小さいころから身近に感じていた漁を仕事に選んで8年目。深夜に海に繰り出す本田さんの漁に密着しました。

本田さん

「いつもだいたい午後9時か10時ぐらいにはもう漁の準備を始めてますね。市場が午前4時半のせりなので、それに合わせて動いている感じです」

暗闇の中、黙々と漁の準備を進める本田さん。独り立ちして5年がたちました。

本田さん

「僕で漁師の5代目です。魚がずっと身近に魚があったので、身近にあることを仕事にしたくて」

深夜の海へ、代々続く定置網漁

午後10時前、父親から譲り受けた船に乗り込み、漁に出発します。5分後、この日最初のポイントに到着しました。

本田さん

「これは小型定置網ですね。僕の親がずっと代々、定置網でやってきたので、僕も定置網でやっていこうと決めました」

小型定置網は泳いできた魚が道網という長い網にぶつかり、主網に入り込むという昔ながらの仕掛けです。主網の先にある細い袋網を上げて魚を捕らえます。

網などに初期投資は必要ですが漁場が港から近く、とれる魚の種類も多いという、比較的安定した収入が見込める漁法です。とれる魚は時期によって変わり、ブリやヒラメなどが入ることもしばしばあるそうです。機械でロープを巻き取り、網を引き上げると…とれたのは豆アジです。

本田さん

「少ないですけど、この時期はこんなもんかな、まずまずといった感じですね。あと3つ網があるので、まだ期待はできます」

2つめ、3つめの網でもほぼ同量の豆アジなどがとれました。出航から1時間半、この日最後となる4つめのポイントに到着。体全体を使って、力を込めて網を引き上げます。大きなブリやタイがあがりました。顔中にうろこを浴びながら、手際よく作業を進めます。