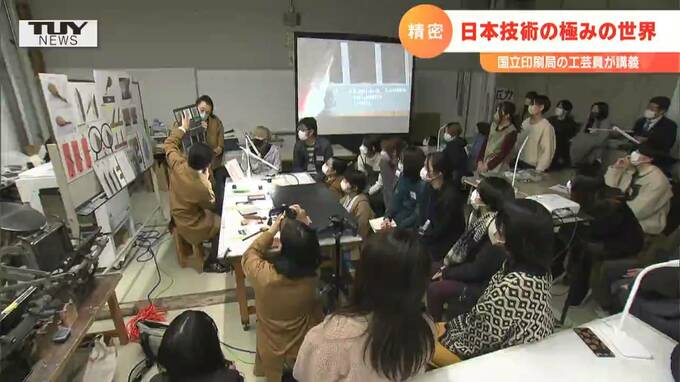

東北芸術工科大学で、きょう特別授業が行われました。講師を務めたのは私たちが普段使っている紙幣や切手、パスポートなどの絵柄、細かい模様などを手作業でデザインするプロの職人たちです。

報告・鈴木竜弘

「私が持っている1000円札。よく見ると、細かい模様が施されています。1ミリにも満たない零コンマの間隔で精密に描かれた線。日本のお札を作っている国立印刷局の工芸官による手彫りの彫刻です」

講義を行ったのは、紙幣や切手などの設計、製作などを担当している国立印刷局の工芸官5人です。

日本で紙幣制度がスタートした明治時代にイタリアから技術者を招き、ビュランという金属の精密な彫刻に適した彫刻刀を使って紙幣などの原版を作製しています。以来およそ150年間工芸官による手仕事で、紙幣などが作られています。

きょうは学生を前に、工芸官がビュランと銅板を使い、紙幣などを作る過程となる「凹版(おうはん)彫刻」の実演を行いました。

1ミリ間隔の中に、最大10本の線を彫るという非常に高度な技法で、使いこなすには熟練を要し、長い年月と根気が必要だということです。

見学した学生たちは日本技術の極みの世界に見入っていました。

学生

「点と線だけであそこまで陰を表現できるのが、自分の作品の参考にもできて良かった」

学生

「私自身版画でなく彫刻でいろいろやっているが、試すというか、糧には、役に立って興味深かった」

東北芸術工科大学の結城泰介専任講師は、「社会で機能しているお札の技術が刺激となり、今後の自分の作品にも生かしてほしい」と話していました。