■「死ぬ覚悟はできた。凍死か、攻撃で死ぬか。どう死ぬか待っているだけだ」

ドネツク州バフムト。ウクライナ、ロシア双方が重要視する東部地区最大の激戦の町だ。番組ではバフムトを逃れ現在首都キーウに住む女性に話を聞いた。

インナ・ガイダイさん(バフムト出身)

「キーウでも昨日大きな爆発があり、6歳の次女はとてもおびえてずっと泣いていました。この5日間で電気が使えたのは5,6時間だけでした。何がない?と聞かれても、何もないとしか言えません。電気?ない。攻撃?ある。水?電気がないと水も来ないのです」

こう話す彼女は今バフムトに物資を送るボランティアをしながらバフムトの状況を毎日現地に残った住民から聞いている。バフムトには今も1万3000人が暮らす。恐怖と寒さは想像以上だ。

インナ・ガイダイさん(バフムト出身)

「電話をかけると砲撃音が聞こえますが、『これは静かな方だ』といわれます。“静か”の意味が変わってしまいました。ミサイルが屋根に着弾したら『爆撃だ』といいますが、砲撃音だけだったら『静かだ』というのです。こんな話はしたくありませんが、ペットが他のペットの死骸を食べる写真もあります。外に人の遺体がありますがそこにペットがどんどん寄っていきます」

インナ・ガイダイさん(バフムト出身)

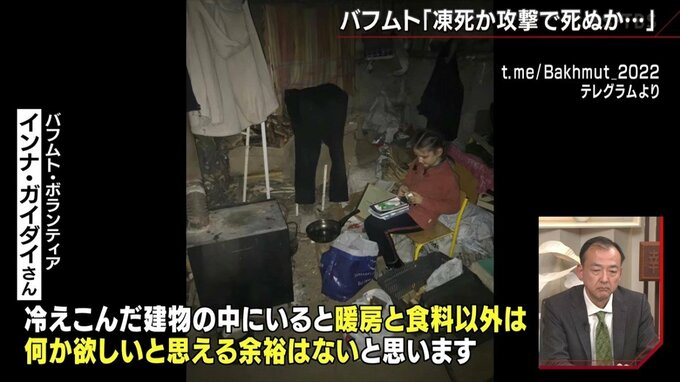

「集合住宅で唯一居られる場所は地下室です。でも窓はなく、屋根は破壊され、雨が降ると壁が濡れ、湿気があり湿度が高く非常に寒いのです。みんな地下室にいます。地上の部屋にいると着弾しなくても破片が飛んできて、それで死ぬ人もいます。地下室は大体10度くらいですが外はマイナス12度です。中には105人も地下室に避難している集合住宅もあります。冷え込んだ建物の中にいると暖房と食料以外は“何が欲しい”とか考える余裕はなくなるのです。残っている市民はそこで死ぬ覚悟ができています。もう心の準備ができているのです。凍死か、攻撃で死ぬか・・・。市民と話すと『覚悟はできた、どのように死ぬかそれを待っているだけだ』といわれます」

朝日新聞 駒木明義 論説委員

「開戦当初のマリウポリでも皆さん地下に隠れた。しかし最後は町ごと破壊された。ロシアは同じことをバフムトでも狙っている。意地になって町ごと破壊してでもバフムトを押さえようと…」

東京大学先端科学研究センター 小泉悠 専任講師

「最近日本でも公開されたセルゲイ・ロズニツァの『ドンバス』っていう映画があるんですが、2014年の最初の侵攻があった時のドンバスの町を描いている。その中でもみんな地下室に避難している。壁は結露でビチャビチャに濡れて、明かりもない、食べ物もない、病人を治すこともできないっていうシーンが出てくるんですが、今度はバフムトがそうなっている。最近このバフムトにはロシア軍がじわじわ前進していると聞く。本気で取りに来ているんでしょうね。」

ウクライナ軍の反転攻勢、西側の支援武器の優秀性ばかりが報じられがちだが、東部ではロシア軍がいよいよ本気を出してこようとしていると小泉氏は懸念する。

■「ヘルソンを撤退する時に『代わりにドネツク州は全部取れ』と・・・」

ウクライナ軍はハルキウを取り返すために南部に兵力を注ぐ陽動作戦を用いたが、今バフムトを包囲し、徹底攻撃を仕掛けるロシア軍も何かの陽動作戦を狙っているのだろうか?

東京大学先端科学研究センター 小泉悠 専任講師

「噂レベルの話なんですが、ヘルソンを撤退する時に『代わりにドネツク州は全部取れ』、ってプーチンが至上命令を出したと言われてますよね。戦争は必ずしも陽動をするばっかりじゃない。(ロシア軍は)真正面から火力と兵力で攻める。ちょうど9月に部分動員した兵力が仕上がってくるでしょうから、そういった戦い方もある。」

もしも南部を捨て東部に戦力を集中させるなら、ロシア軍は核を使わなくても相当手ごわいに違いない。アメリカのヘインズ国家情報長官は「3月にどのような攻勢が行われるかが焦点だ」と語った。つまり冬の間は膠着状態が続くと見ている。冷静な観測なのかもしれないがバフムトの市民の悲壮な言葉は、ウクライナ国民は春を待てないことを物語っている。

(BS-TBS 『報道1930』 12月7日放送より)