仙台市博物館では「徳川十五代将軍展」が開かれています。初代から十五代までの甲冑をシリーズでお伝えします。1回目は、初代 徳川家康です。

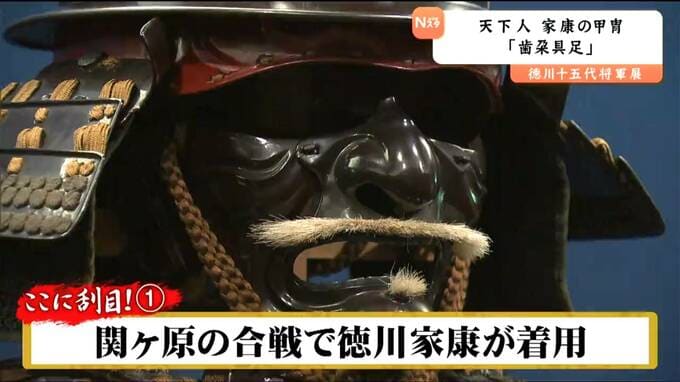

展示場に鎮座し、ひときわ存在感を放つ漆黒の甲冑「歯朶(しだ)具足」。

1600年、天下分け目の関ヶ原で徳川家康が身に着けた国の重要文化財です。

前立にあしらったシダの葉がその名の由来。シダは古くから子孫繁栄を願う縁起物とされてきました。

そして、空想上の生きもの「獅噛(しかみ)」が睨みをきかせます。

◥◣◥◣◥◣ ここに刮目! ◢◤◢◤◢◤

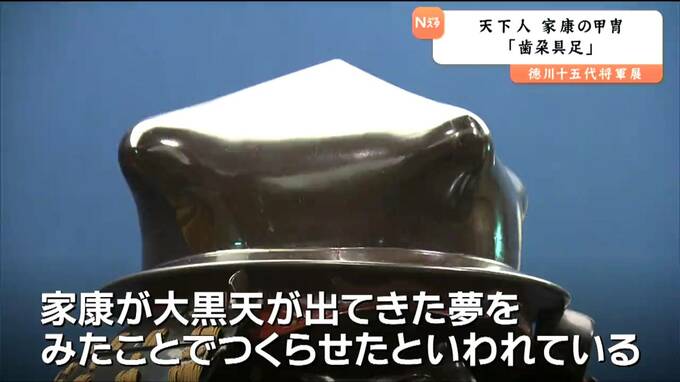

帽子のような一風変わった兜も、縁起をかつぎデザインしたと伝わっています。

仙台市博物館 小田嶋なつみ学芸員:

「こちらは、大黒天がかぶっている頭巾の形を模している大黒頭巾をした兜。家康が夢の中で大黒天が出てきた夢をみたことで、つくらせたといわれています」

家康を天下人にした幸運の甲冑「歯朶具足」。

関ヶ原の合戦で身に着け、さらに大坂の陣でも陣中の身近に置いて勝利をつかんだとされ、徳川家吉祥の象徴として代々受け継がれていくことになるのです。

約260年続く江戸幕府を築いた家康ですが、将軍としての在位期間は実は、わずか2年。世襲を早めに行い、政権の安定を図ったと言われています。