10月25日は台湾の「光復節」だ。

80年前のこの日、台湾は日本の植民地支配から解放されたため、今では祝日になっている。

半世紀に及ぶ日本の支配から解放されたのもつかの間、入れ替わるように始まった国民党による支配、戒厳令、そして民主化。

台湾の人たちは、あの時代を今どのように振り返るのか。当時、日本人として生きた91歳の周さんに台湾で話を聞いた。

「台湾人は二等国民」日本統治時代、少年が感じた「見えない壁」

日本統治時代の台湾・新竹市で生まれ育った周賢農さん(91)。当時の思い出を流暢な日本語でゆっくりと語り始めた。

「これが村本先生、これが海野先生。私は『ゆりわか』役よ、とても有名な軍人」

モノクロ写真を指差しながら、兜をかぶった凛々しい少年時代の写真を見て懐かしむ周さん。

「ゆりわか」とは室町時代から伝説の武人として伝わる百合若大臣のこと。戦時中は子どもにも軍人意識を植え付けるため、武人の英雄伝が演劇の題材として使われたのだという。

時は太平洋戦争真っただ中。覚えているのは、アメリカ軍の空襲があるたび鳴り響いていた「空襲警報」のサイレン音、そして日本人と台湾人の間にあった「差別」だった。

「日本人と台湾人の間には本当に差別的で不公平な待遇の差がありました。日本人は台湾でたくさん得をしている。なのに、なぜここに住んでいる住民たちをもっと大切にしないのか。不公平・不平等、これはおかしいと思った」

「同じ学校に入るにも、日本人と台湾人で差別がありました。例えば学校を受験するとき、日本人なら70点で合格なのに、台湾人なら90点。こういうはっきりとした差別がある」

子どもながらに台湾人が「日本人」になることを強いられた不公平さが心に刻まれているという。

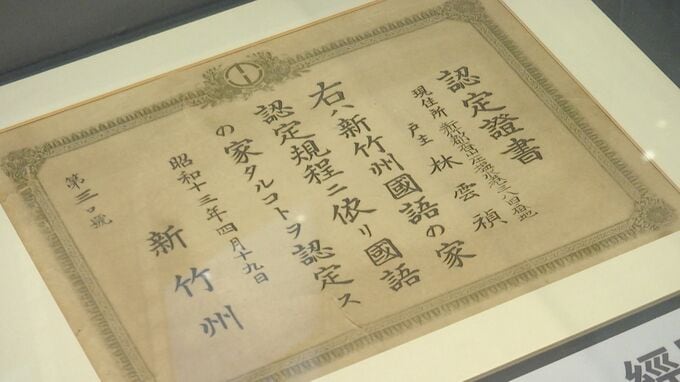

「子供だったけれども私が印象に残っているのは『改姓名』して『国語の家』にならないと、という雰囲気があった。そうすれば日本人とほぼ同じような待遇を受けられる」

1930年代後半から、台湾人が日本式の姓名に変える「改姓名」や、家庭内でも日本語を話す「国語の家」が奨励され、「日本人らしい台湾人」か否かによってあらゆる場面で待遇の差別があった。

「役所の人が家にきて、家族1人1人に日本語をどれくらい話せるか、資格があるかないか決めるわけ。『改姓名』あるいは『国語の家』だったら、物資が欠乏する中でも米がちょっと安くなるなど、日本人とほぼ同じような待遇を受けることができた。うちは『国語の家』だったから、ちょっといい暮らしができた」

日本人は「一等国民」、台湾人は「二等国民」。

台湾人は、日本的に振る舞うことで「日本人」に近づこうと、必死に言葉や風習を学んだ。しかし、日本統治が始まる前から台湾で暮らしていた周さんのお爺さんは日本語を話すのは嫌だと頑なに拒んだ。そのため、周さんの家では古くから台湾に住む中華系の人々が使う閩南語(びんなんご)と日本語を混ぜて話すのが日常だったという。