状況が変わったわけではない

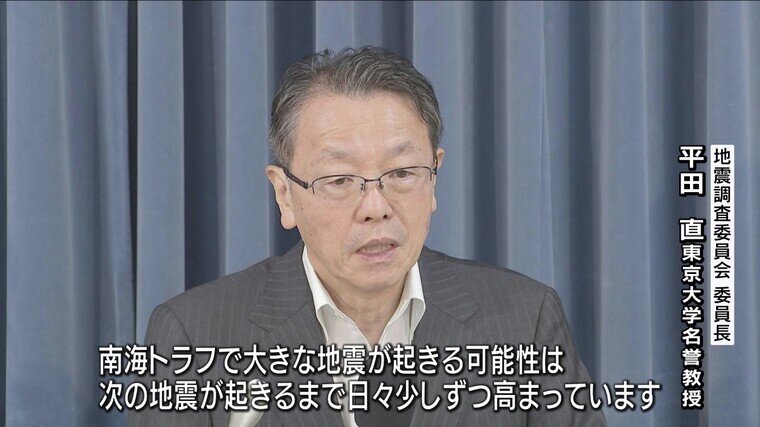

記者会見で、国の地震調査委員会の会長を務める東京大学の平田直名誉教授は、「南海トラフで大きな地震が起きる可能性は、次の地震が起きるまで日々少しずつですが高まっています。下がることはありません」と、強調しました。

また、地震の長期評価を行っている地震調査研究推進本部は、30年以内の地震発生確率は、南海トラフ地震のような海溝型地震の場合、26%以上が最も高い「3ランク」と分類してて、いずれにしても発生確率が高いことに変わりはないとして、引き続き備えを進めるよう呼びかけています。

新たな研究知見と計算方法によって、きょう26日、南海トラフ地震の30年発生確率が変更となりました。気をつけないといけないことは、今回の発表は、史料の解釈と計算方法の見直しによるもので、南海トラフの状況が変わったのではないということです。「60%~90%程度以上」との数値を見て、60%に“下がった”と受け取ることも90%程度以上に“上がった”と捉えることのいずれも誤りです。刻一刻と南海トラフ地震発生に近づいている状況は、きのう25日もきょう26日も同じです。

最新の科学的知見を反映することは重要です。正確性を求めるには多様な条件を考慮せねばならず、不確実性を伴います。そして、不確実性を数値化した場合、さらに分かりづらい結果となります。そもそも「時間予測モデル」の30年発生確率は、「70%程度」→「70~80%」→「80%程度」と変遷してきました。そして、南海トラフ地震は周期的に発生することが分かっているからこそ、“その時”は確実に近づいています。「いずれ、必ず起きるもの」と数字を捉え、備えを進めることが重要です。

文 福本晋悟

MBS報道情報局 災害・気象デスク。おもに津波避難に関する課題をテーマに取材。西日本豪雨や能登半島地震などの被災地取材も経験。人と防災未来センター特別研究調査員。神戸学院大学非常勤講師。