そもそも「女子大」って?

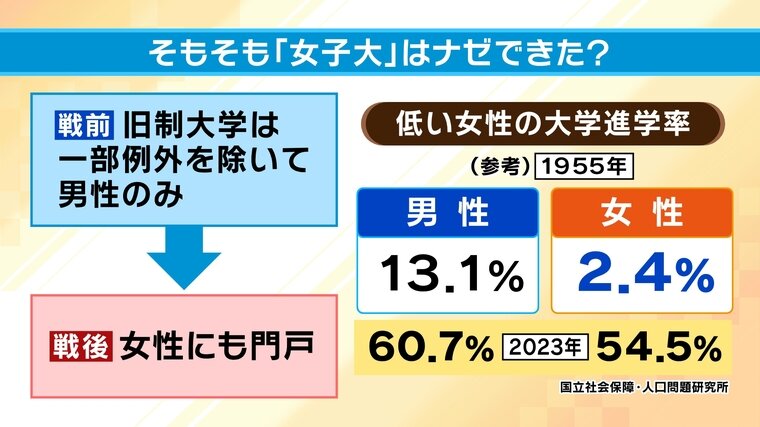

そもそも女子大はなぜできたのか。戦前の旧制大学は一部例外を除いて男性のみが通える場所でした。

「女性も男性と対等な地位に」と津田梅子が1900年に創設した「女子英学塾」の理念を受け継いで、1948年に「津田塾大学」が設立されました。同じ年に「東京女子」「日本女子」「聖心女子」「神戸女学院」の5女子大が設立許可されたのが始まりということです。

国立社会保障・人口問題研究所のデータによると、女性の大学進学率は1955年で2.4%(男性は13.1%)。2023年は54.5%の女性が大学に進学しているということです。

石渡嶺司氏によると、女子大学は大学設立時の社会情勢から「家政系」「栄養系」「教育系」「福祉系」が多いということです。「手に職」のこれらの分野は2000年代までの就職難の時代は学生にとって良かったといいます。しかし近年は、これらの職種の給料が比較的安いことに加え、キャリア構造の変化で女性は専門職から総合職に、男女関係なく就きたい職業に就けるようになったことで、こうした学部のニーズが減りつつあるということです。

石渡嶺司氏は「近年は幅広い学問を学びたいというニーズが高まり、新たな学部を作る必要がある」としつつ、一方で「学部新設にかかる費用は、億単位。従来の学部しか持たない中規模・小規模の女子大は苦労する」と話します。